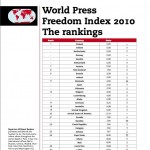

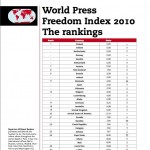

Die Lage der Medienfreiheit in Europa hat sich weiter verschlechtert. Dies ist ein Ergebnis der am 20.10.2010 veröffentlichten Rangliste zur Lage der Pressefreiheit 2010 (World Press Freedom Index 2010) von Reporter ohne Grenzen (ROG). Der bereits bei der vorherigen Erhebung von 2009 festgestellte Abwärtstrend einiger süd- und südosteuropäischer Staaten setzt sich demnach im aktuellen ROG-Ranking fort. Auch bei den EU-Gründungsstaaten Frankreich und Italien hat sich diese Entwicklung bisher nicht umgekehrt.

Die Lage der Medienfreiheit in Europa hat sich weiter verschlechtert. Dies ist ein Ergebnis der am 20.10.2010 veröffentlichten Rangliste zur Lage der Pressefreiheit 2010 (World Press Freedom Index 2010) von Reporter ohne Grenzen (ROG). Der bereits bei der vorherigen Erhebung von 2009 festgestellte Abwärtstrend einiger süd- und südosteuropäischer Staaten setzt sich demnach im aktuellen ROG-Ranking fort. Auch bei den EU-Gründungsstaaten Frankreich und Italien hat sich diese Entwicklung bisher nicht umgekehrt.

Gleichzeitig beobachtet ROG bei der Lage der Pressefreiheit wachsende Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedsländern: Zwischen den drei am besten platzierten EU-Ländern an der Spitze des Rankings – Finnland, die Niederlande und Schweden – und den am schlechtesten platzierten – Bulgarien, Griechenland – liegen rund 70 Positionen.

Rund die Hälfte der 27 EU-Mitgliedsstaaten sind unter den 20 führenden Ländern der aktuellen Rangliste. Die Schere innerhalb der Staatengemeinschaft geht jedoch stark auseinander. So liegen zwölf EU-Länder, also fast die Häflte, zwischen dem 30. und 70. Rang. Am stärksten gefallen ist Griechenland (2009: Platz 35, 2010: Platz 70). Damit bildet das südeuropäische Land gemeinsam mit Bulgarien (2009: Platz 68, 2010: Platz 70) das Schlusslicht unter den EU-Staaten. In Griechenland waren körperliche Angriffe bei Demonstrationen und Drohungen gegen Journalisten ein Grund für die Abwärtsbewegung.

Auch bei den EU-Gründungsstaaten Frankreich (2009: Platz 43, 2010: Platz 44) und Italien (2009 und 2010: Platz 49) gibt es keine Indizien für eine Verbesserung der Situation: Grundlegende Probleme wie die Verletzung des Quellenschutzes, die zunehmende Konzentration von Medieneigentum sowie gerichtliche Vorladungen von Journalisten dauern an.

“Es ist beunruhigend festzustellen, wie einige EU-Mitgliedstaaten weiter Plätze in der Rangliste verlieren”, äusserte sich dazu ROG-Generalsekretär Jean-François Julliard: “Wenn die EU-Staaten keine Anstrengungen unternehmen, setzt sie ihre weltweit führende Position bei der Einhaltung von Menschenrechten aufs Spiel. Die europäischen Staaten müssen dringend ihre Vorbildfunktion wiedererlangen”, appelliert Julliard.

- Die Pressefreiheit – Rangliste 2010

Grafik: rog.at

Auch in diesem Jahr dominieren wieder nordeuropäische Staaten die ersten Ränge. Finnland, Island, die Niederlande, Norwegen und Schweden teilen sich zusammen mit der Schweiz den ersten Rang. Seit Veröffentlichung der ersten ROG-Rangliste im Jahr 2002 hatten alle sechs Staaten schon einmal diese Position inne. Die gesetzlichen Schutzgarantien für Medienschaffende und das hohe Maß an Respekt für die wichtige Arbeit von Journalisten in demokratischen Systemen sind in diesen Ländern vorbildlich.

Österreich nimmt in diesem Jahr Platz 7 ein. Die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr (Platz 13) ist in Relation zu den anderen genannten Ländern zu sehen. Österreich hat 2010 im Ranking deshalb besser abgeschnitten, weil sich die Situation der Pressefreiheit in den anderen Ländern teilweise verschlechtert hat. Grossbritannien liegt übrigens am 19. und die USA am 20. Platz.

Deutschland steht in diesem Jahr – fast unverändert – auf Platz 17 (2009: Platz 18): Wie auch in anderen EU-Staaten wurden Redaktionszusammenlegungen und Stellenstreichungen negativ bewertet. Der Zugang zu Behördeninformationen bleibt ebenfalls unzureichend. Zu weiteren Kritikpunkten gehörten unter anderem das Strafverfahren gegen zwei Leipziger Journalisten in der so genannten Sachsensumpf-Affäre.

Anlass zur Sorge bietet darüber hinaus die Entwicklung der Türkei. Nachdem sich der EU-Anwärter schon im Index 2009 um 20 Plätze verschlechtert hatte, folgt in diesem Jahr ein weiterer Rückfall um 16 Ränge. Damit steht das südeuropäische Land auf Position 138 (2009: 122). Ins Gewicht fielen bei der schlechten Platzierung die steigende Zahl von Klagen gegen Journalisten und Medien sowie Festnahmen von Medienmitarbeitern. Die Türkei gerät somit in unmittelbare Nachbarschaft zu Russland (2009: 153, 2010: 140).

Zensur, Gewalt und Repressionen gehören nach wie vor zum Alltag vieler kritischer Journalisten auch in der Russischen Föderation. Die Mordserie im Erhebungszeitrum der vorherigen Rangliste hat sich jedoch nicht wiederholt. Eine äußerst schwierige Situation der Pressefreiheit dokumentiert ROG zudem seit vielen Jahren auf dem Balkan. Besonders kritisch ist die Lage in Serbien (85), im Kosovo (92) und in Montenegro (104). Drohungen gegen Journalisten und der steigende Einfluss krimineller Gruppen auf Medienunternehmen erschweren die Arbeit von Medienschaffenden in Südosteuropa erheblich.

Die Situation auf den untersten Positionen der Rangliste weltweit ist fast unverändert: Birma, Iran, Turkmenistan, Nordkorea und Eritrea sind erneut die Schlusslichter. Neu hinzugekommen zu der Gruppe der zehn repressivsten Staaten der Welt sind in diesem Jahr der Sudan und Ruanda. Mit der diesjährigen Rangliste wird zum neunten Mal die Situation der Pressefreiheit in 178 Staaten und Regionen weltweit verglichen. In die Bewertung wurden Verstöße gegen dieses Menschenrecht im Zeitraum von September 2009 bis August 2010 einbezogen:

Seit 2005 stehen Eritrea (178), Nordkorea (177) und Turkmenistan (176) ganz unten auf der Liste. Eine systematische Verfolgung von unabhängigen Medienschaffenden und ein vollständiges Fehlen von Nachrichten und Informationen kennzeichnet die Lage in den Ländern seit mehreren Jahren. “Wir sehen leider keine Verbesserung in den autoritären Staaten”, so Julliard. „Wir sind besorgt über den harschen politischen Kurs einiger Regierungen von Ländern am unteren Ende des Rankings.”

Die Situation hat sich auch in Ruanda (2009: 157, 2010: 169) und im Sudan (2009: 148, 2010: 172) verschärft. Die beiden Länder im Osten und Nordosten Afrikas sind deswegen auf die zehn hintersten Ränge abgerutscht. In Ruanda fielen zusätzliche Zensurmaßnahmen und Schließungen von Medien vor der Präsidentschaftswahl im August 2010 ins Gewicht. Überdies wurde ein Journalist ermordet. Im Sudan hat die Regierung ihre Überwachung der Printmedien deutlich verstärkt, mehrere Journalisten wurden verhaftet und eine oppositionelle Tageszeitung wurde geschlossen.

Auch Birma rangiert wieder unter den letzten zehn Staaten. Auf Versuche von Journalisten, Nachrichten jenseits von Propaganda zu veröffentlichen, reagieren die Behörden mit Gefängnis und Zwangsarbeit. Es gibt erste Anzeichen dafür, dass sich die Lage angesichts der im kommenden Monat bevorstehenden Parlamentswahl noch verschärfen wird.

Kaum verändert haben sich darüber hinaus die Positionen der Volksrepublik China (2009: 168, 2010: 171), des Irans (2009: 172, 2010: 175) und Syriens (2009: 165, 2010: 173). Die starke Wirtschaftsmacht China nimmt immer noch nicht ihre Verantwortung bei der Wahrung der Menschenrechte wahr. Anlässlich der Bekanntgabe der Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises an Liu Xiaobo hat die Regierung wieder ihre starre Haltung manifestiert: Medienberichte über die Preisvergabe wurden zensiert, Unterstützer Lius festgenommen.

Im Iran haben die Menschenrechtsverletzungen gegen Journalisten und Blogger und die staatliche Zensur in diesem Jahr ein noch größeres Ausmaß erreicht. Mehr als 200 Medienschaffende sind seit Sommer 2009 aus der islamischen Republik geflüchtet. In Syrien lassen weit greifende Mechanismen zur Kontrolle von staatlichen und privaten Medien, repressive Pressegesetze und die Unterdrückung von oppositionellen oder kritischen Journalisten so gut wie keine Freiräume mehr für unabhängige Meinungsäußerung.

Die Philippinen, Ukraine und Kirgistan sind neben Griechenland am stärksten in diesem Jahr abgestiegen: Auf den Philippinen (2009: 122, 2010: 156) ereignete sich im vergangenen November eines der schwersten Massaker an Journalisten: Rund 30 Medienmitarbeiter kamen damals ums Leben. In der Ukraine (2009: 89, 2010: 131) verzeichnet ROG eine stetige Verschlechterung der Situation der Pressefreiheit seit Viktor Janukowitschs Wahl zum Präsidenten: Die staatliche Kontrolle über die Medien und Repressionen gegen Journalisten haben zugenommen, die Medienvielfalt nimmt ab. In Kirgistan (2009: 125, 2010: 159) gingen die politischen Unruhen mit der Verfolgung von Journalisten einher, die ethnischen Minderheiten angehören.

Die vollständigen Pressefreiheit-Rankings 2010 weltweit sind hier abrufbar.