Zunächst zur Wahlanalyse, und dann zur Zukunft des österreichischen Bundesheeres:

-Wahlanalyse:

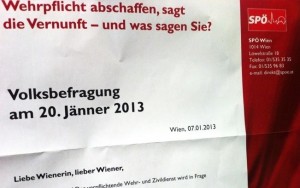

Ich bin -wie in meinem bisherigen Kommentaren erläutert- nicht grundsätzlich gegen ein Berufsheer, nur aktuell halte ich dies -speziell in Österreich- nicht für sinnvoll oder gar zeitgemäß. Daher kann ich meine Freude über das Ergebnis der Volksbefragung nicht verbergen:

Zum einen war das Thema Abschaffung des Grundwehrdienstes verbunden auch mit der Abschaffung des Zivildienstes offenbar ein Thema, das die Menschen in Österreich mehr bewegte als beispielsweise Wahlen zum Europaparlament. Sich nicht nur inhaltlich mit den Folgen der einen oder anderen Entscheidung auseinanderzusetzen, sondern sich durch die Teilnahme an der Volksbefragung aktiv einzubringen, ist ein großes Zeichen politischer Reife und zeigt vor allem Eines: Wenn es der Bevölkerung wirklich um was geht, dann will sie mitbestimmen, also die direkte Demokratie: das freut alle politischen Lager und das freut mich auch ganz besonders: Danke für die außerordentlich hohe Wahlbeteiligung.

Dieses Ergebnis der Volksbefragung ist auch ein starkes Ja zur Solidarität mit dem eigenen Land und seinen Menschen, besonders der Hilfsbedürftigen, der kranken und der alten Menschen. Der Zivildienst ist zwar “nur” ein Ersatzdienst für den Grundwehrdienst, aber mit dem Fallen des Grundwehrdienstes würde er ebenfalls fallen. Daher ist dieses Hauptargument (74%), für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht zu stimmen, sehr nachvollziehbar und auch vernünftig. Und es stimmt zudem auch nicht, dass der Wehrdienst keine Rolle in der Entscheidung gespielt hat: Gleich 70 % der Bevölkerung halten Wehrdienst und Zivildienst für einen wichtigen Beitrag der Jugend für die Gesellschaft und entschieden sich daher für die Wehrpflicht. Und dies scheint mir auch besonders wichtig: es ist eine Entscheidung gegen den weiterverbreiteten Egoismus in unserer Gesellschaft: wir leben nicht für uns allein und wir haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und das ist gut so: Zumindest eine kurze Zeit im Leben schadet der verpflichtende Einsatz für Österreich, für andere Menschen niemanden (im Übrigen Frauen auch nicht): Im Gegenteil: das ist gelebte Solidarität. Katastrophenschutz und die Neutralität Österreichs waren übrigens weitere Gründe, sich fürs bestehende System auszusprechen.

Dieses Ergebnis der Volksbefragung ist auch ein starkes Ja zur Solidarität mit dem eigenen Land und seinen Menschen, besonders der Hilfsbedürftigen, der kranken und der alten Menschen. Der Zivildienst ist zwar “nur” ein Ersatzdienst für den Grundwehrdienst, aber mit dem Fallen des Grundwehrdienstes würde er ebenfalls fallen. Daher ist dieses Hauptargument (74%), für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht zu stimmen, sehr nachvollziehbar und auch vernünftig. Und es stimmt zudem auch nicht, dass der Wehrdienst keine Rolle in der Entscheidung gespielt hat: Gleich 70 % der Bevölkerung halten Wehrdienst und Zivildienst für einen wichtigen Beitrag der Jugend für die Gesellschaft und entschieden sich daher für die Wehrpflicht. Und dies scheint mir auch besonders wichtig: es ist eine Entscheidung gegen den weiterverbreiteten Egoismus in unserer Gesellschaft: wir leben nicht für uns allein und wir haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und das ist gut so: Zumindest eine kurze Zeit im Leben schadet der verpflichtende Einsatz für Österreich, für andere Menschen niemanden (im Übrigen Frauen auch nicht): Im Gegenteil: das ist gelebte Solidarität. Katastrophenschutz und die Neutralität Österreichs waren übrigens weitere Gründe, sich fürs bestehende System auszusprechen.

Und dass -wie der ORF ärgerlicherweise seit dem Wahlabend polemisierte- die Senioren der Jugend mit dieser Entscheidung ihr Modell aufgedrängt hätten, stimmt so auch nicht: Zum einen blendete der ORF -der übrigens in der gesamten Berichterstattung äußerst einseitig und tendenziös manipulierend war (obwohl er mehrmals auf diese Verfälschung hingewiesen wurde) dauernd die größe Altersgruppe der 30-59-Jährigen aus, welche genauso (61%) wie ihre älteren Mitbürger (71%) zugunsten des bestehenden Modells der Wehrpflicht entschieden. Zum Einen wurde verschwiegen, dass augerechnet die Wahlbeteiligung der direkt Betroffenen, der Jungen, am Geringsten war (weil es offenbar kein Thema für sie ist, an der Wehrpflicht beteiligt zu werden). Und beide anderen Altersgruppen (30+), die sich immerhin um viele Jahrzehnte erstrecken, haben so entscheiden. Es muss sogar sogar positiv überraschen, dass so viele der eigentlich Betroffenen (entgegen der billigen Populismuskampagne der SPÖ zusammen mit ihren Massenblättern: “Ersparen wir den jungen Leuten doch diese Zeit”), die Jungen (Bis 29 Jahre) sich immerhin zu 37% ebenfalls für die Wehrpflicht ausgesprochen haben: Sie sind bereit, Verantwortung für ihr Land und für ihre Mitmenschen zu übernehmen, auch wenn nicht sofort wer (wie beispielsweise Sozialminister Rudolf Hundstorfer) mit dem vollen Geldbeutel winkt. Und dafür gebührt ihnen großer Respekt und Achtung: Sie haben einen sicher nicht immer einfachen, auch weil verpflichtenden Weg, trotzdem gewählt.

Ebenso postiv überraschend ist auch das Wahlverhalten der Frauen: auch sie stimmten (mit 55%) -obwohl es sie nicht direkt betrifft- für die Wehrpflicht: Dank und Anerkennung. Und selbst von jenen Wählern, welche nie weder Grundwehrdienst noch Zivildienst hatten, halten 50% das bestehende Modell der Wehrpflicht für sinnvoll.

Ebenso postiv überraschend ist auch das Wahlverhalten der Frauen: auch sie stimmten (mit 55%) -obwohl es sie nicht direkt betrifft- für die Wehrpflicht: Dank und Anerkennung. Und selbst von jenen Wählern, welche nie weder Grundwehrdienst noch Zivildienst hatten, halten 50% das bestehende Modell der Wehrpflicht für sinnvoll.

Schon am Wahlabend waren sich dann auch alle “Experten” (allen voran Herbert Lackner, “Profil”) einig, dass das Ergebnis der Volksbefragung nicht nur eine Absage an das SPÖ-Modell ist, sondern zudem auch zeigt, dass die großen Massenblätter (“Krone”, “Österreich” und “heute”) bei der Mobilisierung der Bevölkerung nicht (mehr) funktionieren. Ich sage dazu nur: Falschanalyse: Wo werden die beiden Gratisblätter “heute” und “Österreich” (also wohl als fast einzige tägliche Tageszeitungen und entgegen anderslautenden Behauptungen der “Krone”) tatsächlich gelesen? Richtig: in Wien. Und genau hier, wo alle drei Massenblätter massivst für den SPÖ-Standpunkt (Aufhabung der Wehrpflicht) mobilisierten, gabs auch -im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern in Österreich- ein klares Ja zum Berufsheer. Beruhigen mag zwar wenigstens, dass vor allem die “Krone”, welche im Gegensatz zu beiden Gratisblättern auch über Wien hinaus von Bedeutung ist, offenbar die Mehrheit der Bevölkerung (im Burgenland, wo die Krone 50% Reichweite hat, war das Ergebnis denkbar knapp) dennoch nicht auf ihre Seite zu ziehen in der Lage war. Es wäre aber dennoch ein schwerwiegender Fehler, würde man -vor allem in Wien- Macht und Einfluss der für Wahlkampf instumentalisierten propagandistischen Massenblätter unterschätzen.

- Konsequenzen: Zukunft des österreichischen Bundesheeres:

Diese klare Volksentscheidung (alle offiziellen Abstimmungsergebnisse sind hier abrufbar) sowohl in der Wahlbeteiligung (52,4 Prozent) als auch zugunsten der Wehrpflicht sind ein klarer Auftrag an alle politischen Parteien (besonders natürlich SPÖ und ÖVP) und Fachleuten (ich plädiere hier, auch Berufsheer-Befürworter Gerald Karner wieder in die entsprechende Kommission zu integrieren), sich an einen Tisch zu setzen und sowohl beim Zivildienst als auch und besonders beim Grundwehrdienst die notwendigen Reformen endlich einzuleiten:

Diese klare Volksentscheidung (alle offiziellen Abstimmungsergebnisse sind hier abrufbar) sowohl in der Wahlbeteiligung (52,4 Prozent) als auch zugunsten der Wehrpflicht sind ein klarer Auftrag an alle politischen Parteien (besonders natürlich SPÖ und ÖVP) und Fachleuten (ich plädiere hier, auch Berufsheer-Befürworter Gerald Karner wieder in die entsprechende Kommission zu integrieren), sich an einen Tisch zu setzen und sowohl beim Zivildienst als auch und besonders beim Grundwehrdienst die notwendigen Reformen endlich einzuleiten:

Beim Zivildienst muss dafür gesorgt werden, dass die Betroffenen noch mehr sinnvolle Tätigkeiten während ihres Dienstes ausüben, um noch besser zu gewährleisten, dass sehr viele anschließend auch weiterhin entweder beruflich oder noch besser als freiwllige Mitarbeiter für die Sozialeinrichtungen und Hilfsorganisationen tätig bleiben.

Der Grundwehrdienst hingegen muss grundlegend reformiert, ja neu struktuiert werden: Innenministerin Johanna Mikl-Leitner hat am Wahlabend zu Recht gesagt, dass der Grundwehrdienst “Sinn machen” muss für jene, die ihn absolvieren. Dies kann nur funktionieren, wenn der Aufenthalt in den Kasernen klar (und keinesfalls langweilig) organisiert wird: Es gibt viel zu viele so genannte “Systemerhalter” beim Bundesheer, was auch damit zusammenhängt, dass es sich hier vorwiegend um unkündbare Beamte handelt. Diese Situation muss sich ändern: Genauso wenig wie in der Privatwirtschaft und übrigens auch im sonstigen Öffentlichen Dienst reine Systemerhalter untragbar sind, trifft dies selbstverständlich auch auf das Bundesheer zu. Die geplante Bereinigung von überflüssigen Mitarbeiten im Heer (Generalstabchef Edmund Entacher: Zahl der Brigadiere wird drastisch reduziert) muss umgesetzt werden und zudem muss ein neues Dienstrecht her und auch sind befristete Arbeitsverhältnisse für neue Herresangehörige (nicht im Beamtenstatus) anzudenken: Auch im Bundesheer muss das Leistungsprinzip wieder zählen.

Und inhaltlich muss selbstverständlich im wahrsten Sinne des Wortes auch militärisch ausgebildet werden: immerhin müssen jene, welche den Grundwehrdienst absolviert haben, unter fachkundiger Anleitung im Notfall auch in der Lage sein, Verantwortung für ihr Land Österreich zu übernehmen und dessen Menschen zu verteidigen. Zu glauben, dass eine Landesverteidigung heute überholt ist (wie vor allem die KPÖ und Kreise der Grünen träumen), weil es aktuell keine Kriegsszenarien in Europa gibt, zeugt von Unkenntnis und Ignoranz. Immerwährender Friede ist wünschenswert, aber bedauerlicherweise nicht wahrscheinlich. Der vielverbreitete Standpunkt: “Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin” unterstreicht leider nur den Unwillen, für sein Land und seine Mitmenschen einzutreten und sie zu verteidigen. In Folge setzt sich immer der “Stärkere”, der Aggressor durch, was in niemandes Interesse sein kann. Für den hoffentlich nicht zu schnell (aber wahrscheinlich wohl leider) eintretenden Fall der Fälle muss auch Österreich mit seinen Männern (und Frauen) vorbereitet und gerüstet sein, sich zu verteidigen. Dies schreibt nun sogar (in diesem Fall äußerst lesenswert!) “unverdächtig” Christian Rainer (“Profil”).

Und wenn sich jetzt alle lobenswerterweise der Bundesheer-Reformkommission des von mir hochgeschätzten Wiener Alt-Bürgermeisters Helmut Zilk erinnern (an der übrigens alle Parlamentsparteien beteiligt waren), was ich für gut finde, möge man sich den Satz von Zilk in der Einführung des Endberichts einprägen: “Die Kommission ist in der Frage der Wehrpflicht zur grundsätzlichen Erkenntnis gelangt, dass derzeit ein Verzicht darauf nicht möglich ist.” Es stimmt also nicht, was der Grüne Peter Pilz (damals auch in der Kommission) am 21. Jänner in der ZIB2 (ORF2) wörtlich dazu sagte: “Über die Wehrpflicht haben wir uns überhaupt nicht geäußert.”

Fraglich ist allerdings, dass von den Vorschlägen der Bundesheer-Reformkommission bis heute -mit Ausnahme der Verkürzung des Grundwehrdienstes auf 6 Monate (wobei ich persönlich die Sinnhaftigkeit dieser Verkürzung anzweifle)- praktisch nichts umgesetzt wurde, was wohl nur am dafür zuständigen Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) liegen kann. Möge er also ruhig noch bis Ende der kurzen noch verbeliebenden Legislaturpersiode im Amt bleiben und dann vom Volk abgewählt werden.

Die Reformkommission empfielt übrigens den Ausschluss von Auslands-Einsatzverweigerung von Berufssoldaten beim Einstieg ins Bundesheer vor und schlägt im Grundwehrdienst unter anderem folgende Reformen zur Schaffung eines “identitätsstiftenden Bundesheer-Leitbildes” vor:

Die Reformkommission empfielt übrigens den Ausschluss von Auslands-Einsatzverweigerung von Berufssoldaten beim Einstieg ins Bundesheer vor und schlägt im Grundwehrdienst unter anderem folgende Reformen zur Schaffung eines “identitätsstiftenden Bundesheer-Leitbildes” vor:

- Grundwehrdiener mehrheitlich in der Einsatzorganisation zu verwenden und die Zahl der Systemerhalter unter Berücksichtigung der Tauglichkeitsgrade und der beruflichen Vorbildung auf ein Mindestmaß zu reduzieren

- die Schaffung der Voraussetzungen für die unverzügliche Aufnahme als vorerst zeitlich befristeter Berufssoldat und Berufssoldatin einschließlich der besoldungs-, sozial- und pensionsrechtlichen Konsequenzen unter Berücksichtigung der Einstiegsentlohnung vergleichbarer Berufe und unter dem Aspekt der Existenzabsicherung. Für Grundwehrdiener soll diese Regelung ab dem Zeitpunkt der Annahme der Verpflichtungserklärung wirksam werden;

- die Anerkennung herausragender Dienstleistung durch Prämien und Sachleistungen sowie die Abgeltung überdurchschnittlicher Belastungen oder auch Gefährdungen im Rahmen der Ausbildung;

- die Ermöglichung einer systematischen Information am Arbeitsmarkt im Rahmen des allgemeinen Betreuungsangebotes zur Vorbereitung der Wiedereingliederung ins zivile Berufsleben;

- die Überprüfung der Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und des Umfanges der Dienste vom Tag;

- die Anpassung der Ausbildungsinhalte an die neuen Aufgaben und Herausforderungen des Bundesheeres.

- das Angebot einer unentgeltlichen Inanspruchnahme ressortinterner Beratungsmöglichkeiten für eine Erstberatung in Rechts-, Vermögens- und Schuldnerfragen sowie Fragen des Konsumentenschutzes für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

- die flächendeckende Einführung einer zweckmäßigen und internationalen Standards entsprechenden Ausrüstung und Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten.

- Suchtbekämpfung einschließlich geeigneter Führungs- und Überprüfungsmaßnahmen, um dem Konsum legaler (Alkohol) und illegaler Drogen entgegenzuwirken, verbunden mit Ausbau der militärischen Sportausbildung (mindestens eine Stunde Sport täglich).

Der vollständige Endbericht der Bundesheer-Reformkommission ist übrigens hier abrufbar.

Ich plädiere dafür, mit der Umsetzung der längst notwendigen Reformen nicht bis zu den Nationalratswahlen im Herbst zu warten, sondern sie aufgrund dieser überparteilichen Einigung bereits vor Jahren diese endlich konstruktiv zu diskutieren und nach Möglichkeit einstimmig umzusetzen: immerhin geht es um die Zukunft der Sicherheit Österreichs.

Ich plädiere dafür, mit der Umsetzung der längst notwendigen Reformen nicht bis zu den Nationalratswahlen im Herbst zu warten, sondern sie aufgrund dieser überparteilichen Einigung bereits vor Jahren diese endlich konstruktiv zu diskutieren und nach Möglichkeit einstimmig umzusetzen: immerhin geht es um die Zukunft der Sicherheit Österreichs.

Und -dies möge an dieser Stelle auch nicht unerwähnt bleiben- wenn die Zeit hierfür reif ist (kann noch sehr lange dauern), also wenn alle EU-Staaten endlich ernsthaft bereit sind, eine gemeinsame europäische Verteidigungsstruktur umzusetzen, dann möge Österreich nicht zögern, sich ebenfalls daran zu beteiligen: Wir helfen nach klugem, weitsichtigem und weisen Ermessen) anderen, die unsere Hilfe brauchen und sie helfen uns (Österreich ist -langfristig betrachtet- militärisch allein nicht überlebensfähig): das ist gelebte Solidarität, auch in der (Europäischen) Gemeinschaft. Ob dieser Einsatz dann mit einem reinen Berufsheer sinnvoller ist oder in der jetzigen Mischform aus Grundwehrdienern, Berufssoldaten und Freiwilligen (Miliz), diese Frage stellt erst dann (ebenfalls in Form einer Volksbefragung?), und nicht heute: Aktuell bleibt unser Heer ein Heer aus dem Volk für das Volk: und das ist sehr gut so.

Heute haben wir uns in der Volksbefragung für diese gelebte Solidarität mit Östereich und seinen Menschen im Grundwehrdienst und Zivildienst entschieden. Und ich bin sehr stolz auf unsere Bevölkerung, die diese klare Entscheidung getroffen hat.