Die Kluft zwischen Europas Immobilienmärkten wird tiefer: Während sich die Ertragsperspektiven in den nord- und mitteleuropäischen Metropolen 2011 wieder verbessern, fallen die Immobilienmärkte der Euro-Krisenstaaten weiter zurück, wie aus der Studie “Emerging Trends in Real Estate Europe 2011″ der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC mit dem Urban Land Institute (ULI) hervor geht.

Die 600 befragten europäischen Immobilienexperten bewerten die europaweiten Renditechancen von Immobilieninvestitionen (bestehende Portfolios und Zukäufe) mit der Durchschnittsnote 5,09 auf einer Skala von neun (“hervorragend”) bis eins (“katastrophal”). Damit fällt die Einschätzung der Ertragsperspektiven leicht positiv aus. Im Jahr 2010 lag der Durchschnittswert mit 4,74 Punkten niedriger.

“Der europäische Immobilienmarkt erholt sich zwar, ist aber von einer grundlegenden Wende noch weit entfernt. Frisches Kapital ist nach wie vor knapp und fließt vor allem in Top-Immobilienstandorte. In weniger attraktiven Regionen dürfte sich der Preisverfall daher fortsetzen”, kommentiert Jochen Brücken, verantwortlicher Partner für den Bereich Real Estate bei PwC Deutschland.

Wie schon im Vorjahr sind deutsche Städte im Ranking der 27 europäischen Metropolen prominent platziert. München musste seine Führungsposition von 2010 zwar an Istanbul abgeben, legte jedoch bei der Bewertung der Ertragschancen deutlich auf 6,03 Punkte zu (s. Tabelle). Auch Hamburg, Berlin und Frankfurt hielten sich in den Top 10.

Im Detail unterscheiden sich die deutschen Immobilienmärkte allerdings erheblich voneinander. In Frankfurt beispielsweise bevorzugen die relativ meisten Befragten Investitionen in Büroimmobilien (31 Prozent), während in Berlin nur gut 24 Prozent dieses Marktsegment empfehlen. In der Bundeshauptstadt gilt vor allem der Wohnungsmarkt als attraktiv (29,1 Prozent), während sowohl in München (33,6 Prozent) als auch in Hamburg (35 Prozent) die meisten Befragten in Einzelhandelsimmobilien investieren würden.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, gibt es im Immobilienranking 2011 gegenüber dem Vorjahr nur kleinere Veränderungen in der Spitzengruppe. Aufsteiger des Jahres ist Stockholm, das sich vom elften auf den vierten Rang verbessern konnte. Ebenfalls neu in den Top 10 ist Zürich auf Platz zehn (2010: Platz 13). Absteiger sind Wien (von Rang 6 auf Rang 14) und Mailand (von Rang 8 auf Rang 17). Allerdings bewerten die Experten die Ertragsperspektiven auch in diesen Städten etwas besser als im Vorjahr.

Nicht nur im Ranking abgeschlagen, sondern auch mit schlechteren Bewertungen als 2010 tragen Athen und Dublin die rote Laterne. Die Durchschnittsnote für die griechische Hauptstadt fiel von 4,45 auf 3,58, während der Immobilienstandort Dublin nur noch 3,24 Punkte (2010: 3,68) bekommt.

Ungeachtet der verbesserten Ertragsperspektiven dürfte 2011 erneut weniger Kapital in den europäischen Immobilienmarkt fließen. Auf einer Skala von 1 (“sehr starker Rückgang”) bis 9 (“sehr starker Anstieg”) vergeben die befragten Experten die Durchschnittsnote 4,83 und sind damit verhalten optimistischer als in den Vorjahren (2010: Note 4,67, 2009: Note 3,32). Ein steigendes Engagement wird in erster Linie den Pensionsfonds und anderen institutionellen Investoren zugetraut (Note 5,48), gefolgt von Private-Equity-Investoren und Hedge Fonds (Note 5,14).

Die bisher nicht abschätzbaren Auswirkungen von Basel III auf das Finanzierungsverhalten der Banken bereiten den Befragten Sorgen. Insbesondere die Refinanzierung bestehender Investments aus den Boomjahren 2005 bis 2007 ist weiter ungeklärt. Etwa ein Drittel des gewerblichen Finanzierungsvolumens von 960 Mrd. Euro ist mit Immobilien von nur minderer Qualität besichert. Erschwerend hinzu kommen teilweise extrem hohe Fremdfinanzierungsquoten.

In regionaler Betrachtung rechnen die Experten vor allem mit höheren Kapitalzuflüssen aus Asien (Note 6,29) und dem Mittleren Osten (Note 5,53). Auch deutsche Anleger werden sich voraussichtlich stärker in Europa engagieren als im Vorjahr (Note 5,49). Deutliche Rückgänge prognostizieren die Befragten demgegenüber für Investitionen italienischer und spanischer Anleger.

Mittelfristig wird der europäische Immobilienmarkt für Investoren aus Europa an Bedeutung verlieren. Während die befragten Immobilien- und Anlagegesellschaften im laufenden Jahr voraussichtlich noch gut 81 Prozent ihres Portfolios in Europa halten, dürften Immobilien in europäischen Städten auf Sicht der kommenden fünf Jahre nur noch gut 75 Prozent des Anlageportfolios ausmachen.

“Die europäische Immobilienbranche ist im Umbruch. Vor allem in Südeuropa hat die Konsolidierung der Portfolios Vorrang vor weiterer Expansion. Wer quantitatives Wachstum sucht, wird sich eher außerhalb Europas umsehen müssen. Gewinner werden etablierte Unternehmen mit einer defensiven Strategie sein, die sich aktiv an die Herausforderungen des sich schnell ändernden Marktes anpassen”, fasst Jochen Brücken die Entwicklung zusammen.

“Die Emerging Trends in Real Estate Europe 2011 zeigen ein weiteres Mal die entscheidenden Entwicklungen der Branche auf und bieten damit eine Orientierung für die gesamte europäische Immobilienbranche”, betont Bernhard H. Hansen, Chairman des ULI Germany. “Die Studie ist auch für mich immer wieder ein wichtiges Instrument zur Einschätzung der Märkte.”

Tabelle - Europas Top-10-Märkte

Rang 2011* Stadt Bewertung der Ertragsperspektiven**

1 (5) Istanbul 6,23

2 (1) München 6,03

3 (2) London 5,98

4 (11) Stockholm 5,85

5 (4) Paris 5,73

6 (3) Hamburg 5,70

7 (7) Berlin 5,65

8 (10) Warschau 5,53

9 (9) Frankfurt 5,46

10 (13) Zürich 5,36

* Rang 2010 in Klammern

** Durchschnittsnote auf einer Skala von 1 ("katastrophal") bis 9

("hervorragend")

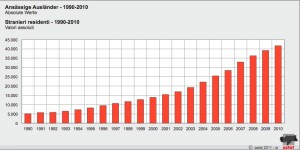

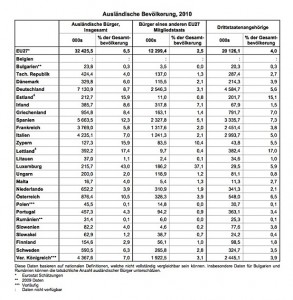

Während der Anteil der ausländischen Bevölkerung EU-weit (EU27) bei 6,5 Prozent und in Italien gesamt bei 7 Prozent (Deutschland: 8,7 %) liegt, beträgt er in Südtirol 8,2 Prozent. Wie das Südtiroler Landesinstitut für Statistik (ASTAT) mitteilt, sind mit Stichtag 31.12.2010 insgesamt 41.699 Ausländer aus 130 verschiedenen Nationen in Südtirol anssässig, was einem Zuwachs von 6,5 % im Vergleich zum Vorjahr (damals waren es 7,8 %) entspricht und im Vergleich zum Jahr 1990 sogar einer Verachtfachung entspricht: damals waren etwa 5000 Menschen aus dem Ausland nach Südtirol übersiedelt.

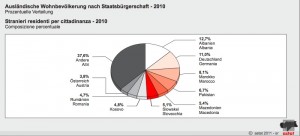

Während der Anteil der ausländischen Bevölkerung EU-weit (EU27) bei 6,5 Prozent und in Italien gesamt bei 7 Prozent (Deutschland: 8,7 %) liegt, beträgt er in Südtirol 8,2 Prozent. Wie das Südtiroler Landesinstitut für Statistik (ASTAT) mitteilt, sind mit Stichtag 31.12.2010 insgesamt 41.699 Ausländer aus 130 verschiedenen Nationen in Südtirol anssässig, was einem Zuwachs von 6,5 % im Vergleich zum Vorjahr (damals waren es 7,8 %) entspricht und im Vergleich zum Jahr 1990 sogar einer Verachtfachung entspricht: damals waren etwa 5000 Menschen aus dem Ausland nach Südtirol übersiedelt. 13.499, in etwa ein Drittel aller in Südtirol ansässigen Ausländer, kommen aus einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union; fast die Hälfte davon aus dem deutschsprachigen Raum. EU-Bürger sind in einigen Bereichen den italienischen Staatsbürgern gleichgestellt, z.B. was die Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit betrifft. Ein weiteres Drittel entfällt auf die anderen europäischen Länder, die nicht zur EU zählen, während nahezu 6.600 Menschen mit Migrationshintergrund aus Asien (15,8%) und rund 5.300 aus Afrika (12,7%) stammen.

13.499, in etwa ein Drittel aller in Südtirol ansässigen Ausländer, kommen aus einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union; fast die Hälfte davon aus dem deutschsprachigen Raum. EU-Bürger sind in einigen Bereichen den italienischen Staatsbürgern gleichgestellt, z.B. was die Freizügigkeit und Niederlassungsfreiheit betrifft. Ein weiteres Drittel entfällt auf die anderen europäischen Länder, die nicht zur EU zählen, während nahezu 6.600 Menschen mit Migrationshintergrund aus Asien (15,8%) und rund 5.300 aus Afrika (12,7%) stammen. In der Rangliste der Ursprungsländer nimmt Albanien mit mehr als 5.300 Personen den ersten Platz ein. Es folgen Deutschland mit rund 4.600 und Marokko mit fast 3.400 Personen. Zusammen stellen diese drei Gruppen 31,9% aller Einwohner ausländischer Nationalität in Südtirol. Die 2.800 Pakistaner sind die zahlenmäßig stärkste asiatische Gemeinschaft im Lande.

In der Rangliste der Ursprungsländer nimmt Albanien mit mehr als 5.300 Personen den ersten Platz ein. Es folgen Deutschland mit rund 4.600 und Marokko mit fast 3.400 Personen. Zusammen stellen diese drei Gruppen 31,9% aller Einwohner ausländischer Nationalität in Südtirol. Die 2.800 Pakistaner sind die zahlenmäßig stärkste asiatische Gemeinschaft im Lande.