Mit ‘Konsumentenschutz’ getaggte Artikel

Montag, 14. November 2011, von Elmar Leimgruber

Becel pro aktiv

Foto: foodwatch

Nach ihrem Kampf unter anderem gegen Danone und Ferrero sagt die deutsche Verbraucherorganisation foodwatch nun Unilever den Kampf an: Ihr “Becel pro aktiv” verführe als cholesterinsenkende Margarine zu einer unkontrollierten Selbstmedikation mit unklaren Risiken und Nebenwirkungen. Die Verbraucherorganisation foodwatch fordert daher den Verkaufsstopp von Becel pro.activ im Supermarkt und hat hierfür online eine E-Mail-Aktion an Unilever gestartet, bei der Verbraucher den Konzern auffordern können, das Produkt aus dem Supermarktregal zu nehmen.

foodwatch fordert auch Hersteller anderer cholesterinsenkender Produkte auf, diese als Medikament zu behandeln und nicht länger frei als Lebensmittel zu verkaufen. Dazu gehören Deli Reform Active von den Walter Rau Lebensmittelwerken, Benecol von Emmi sowie Danacol von Danone.

Zu Becel pro aktiv: „Der gesundheitliche Nutzen ist nicht belegt, es gibt Hinweise auf beträchtliche Risiken und nicht zuletzt empfehlen das Bundesinstitut für Risikobewertung und die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA allen gesunden Menschen ohne erhöhten Cholesterinspiegel ausdrücklich, solche Produkte zu meiden“, erklärte Oliver Huizinga von foodwatch: „Becel pro.activ sollte nur auf ärztliche Empfehlung in der Apotheke abgegeben werden. Unilever sollte den freien Verkauf an Jedermann im Supermarkt stoppen und ein Zulassungsverfahren als Medikament anstrengen, damit die nach dem Arzneimittelrecht zuständigen Behörden den gesundheitlichen Nutzen sowie die Risiken und Nebenwirkungen beurteilen können.“

Becel pro.activ sind hochkonzentriert pflanzliche Phytosterine zugesetzt, bestimmte chemische Verbindungen, die praktisch baugleich sind mit Cholesterin. Unilever hat nachgewiesen, dass sie das „schlechte“ LDL-Cholesterin im Blut senken können. Doch Wirkung ist nicht gleich Nutzen, sagt foodwatch: Ob eine durch Pflanzensterine bewirkte Senkung des Cholesterinspiegels auch das Risiko für Herzinfarkte senkt, ist nicht belegt, anders als bei cholesterinsenkenden Arzneimitteln. In der Beeinflussung von Blut-Laborwerten allein jedoch liegt noch kein gesundheitlicher Nutzen. Im Gegenteil gibt es in Studien Hinweise auf erhebliche Nebenwirkungen von Pflanzensterinen. Diese könnten das Risiko für Herzerkrankungen sogar erhöhen, anstatt es zu senken, indem sie verursachen, was sie eigentlich verhindern sollen: Ablagerungen in Gefäßen. Im Herbst 2010 stellten Wissenschaftler in den Niederlanden außerdem erstmals vergrößerte Venenim menschlichen Auge durch Pflanzensterine fest – auch dies könnte für erhöhtes Infarktrisiko sprechen, was dringend eingehend erforscht werden sollte, fordern die Konsumentenschützer.

In Übereinstimmung mit der Europäischen Lebensmittelbehörde EFSA rät das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), „dass der Verzehr von Lebensmitteln mit Phytosterinen von gesunden Menschen, die keinen erhöhten Cholesterinspiegel haben, ausdrücklich vermieden werden sollte“. Dazu Oliver Huizinga: „Wenn das staatliche Bundesinstitut für Risikobewertung und sogar die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde so eindeutig vor dem Verzehr warnen, sollte sich Verbraucherministerin Ilse Aigner dafür einsetzen, dass medikamentenähnliche Lebensmittel wie Becel pro.activ nicht mehr frei im Supermarkt verkauft werden dürfen. Das Beispiel zeigt, dass man den Gesundheitsschutz nicht der Lebensmittelindustrie überlassen darf.“

Bisher ist gesetzlich zwar ein Hinweis auf der Verpackung vorgeschrieben, dass Lebensmittel mit Pflanzensterinzusatz für Personen gedacht sind, die ihren Cholesterinspiegel senken möchten. So steht auch auf der Becel-pro.activ-Verpackung im Kleingedruckten: „Exklusiv bestimmt für Personen mit überhöhtem Cholesterinspiegel.“ In seiner Werbung jedoch suggeriert der Konzern, mit der Margarine könnte praktisch Jedermann, der nur „ein wenig besorgt“ über seinen Cholesterinspiegel ist, vorsorglich – eben „pro activ“ – etwas Gutes für seine Gesundheit tun. Oliver Huizinga: „Wer sich Sorgen über seinen Cholesterinspiegel macht, sollte zum Arzt gehen und nicht in den Supermarkt – und zu Risiken und Nebenwirkungen fragt man auch besser nicht Unilever, dort redet man über diesen Aspekt von Becel pro.activ nämlich nicht so gerne.“

Tags: Apotheke, Arzneimittelrecht, Becel pro aktiv, Benecol, Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), Cholesterin, Cholesterinspiegel, Danacol, Danone, Deli Reform Active, Emmi, Europäische Lebensmittelbehörde EFSA, Ferrero, Foodwatch, Gesundheit, Ilse Aigner, Infarktrisiko, Konsumentenschutz, Laborwerte, LDL-Cholesterin, Lebensmittel, Margarine, Medizin, Nebenwirkungen, Oliver Huizinga, Pflanzensterine, Risiken, Risikobewertung, Selbstmedikation, Supermarkt, Unilever, Verbraucher, Verbraucherschutz, Verkaufsstopp

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Donnerstag, 20. Oktober 2011, von Elmar Leimgruber

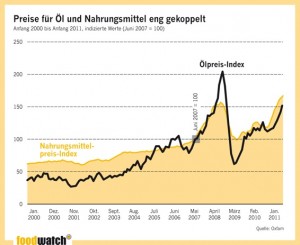

UNO-Generalsekretär Ban-Ki Moon betonte -wie berichtet- in seiner Botschaft zum diesjährigen Welternährungstag, wie verheerend sich Spekulationen am Nahrungssektor für die Ärmsten der Welt auswirken. Die deutsche Konsumentenschutzorganisation foodwatch, welche sich durch ihre aktiven Kampagnen einen Namen gemacht hat, ruft nun zum aktiven Widerstand gegen diese auf: “Die Banken kassieren Gebühren und können daher mit ihren hochspekulativen Wetten nur gewinnen, während die Risiken andere tragen – vor allem die Ärmsten der Armen, die mit diesen Finanzprodukten überhaupt nichts zu tun haben, aber ihr Essen nicht mehr bezahlen können,” erklärt foodwatch-Geschäftsführer Thilo Bode.

UNO-Generalsekretär Ban-Ki Moon betonte -wie berichtet- in seiner Botschaft zum diesjährigen Welternährungstag, wie verheerend sich Spekulationen am Nahrungssektor für die Ärmsten der Welt auswirken. Die deutsche Konsumentenschutzorganisation foodwatch, welche sich durch ihre aktiven Kampagnen einen Namen gemacht hat, ruft nun zum aktiven Widerstand gegen diese auf: “Die Banken kassieren Gebühren und können daher mit ihren hochspekulativen Wetten nur gewinnen, während die Risiken andere tragen – vor allem die Ärmsten der Armen, die mit diesen Finanzprodukten überhaupt nichts zu tun haben, aber ihr Essen nicht mehr bezahlen können,” erklärt foodwatch-Geschäftsführer Thilo Bode.

Die Spekulation mit Agrar-Rohstoffen treibt die Nahrungsmittelpreise in die Höhe. Investmentbanken wie die Deutsche Bank und Goldman Sachs sowie die Verwalter von Versicherungen, Pensionsfonds und Stiftungen machen sich dadurch mitschuldig an Hungersnöten in den ärmsten Ländern der Welt, kritisiert foodwatch: “Sie investieren Geld, das Menschen für ihre Altersvorsorge sparen oder für gemeinnützige Zwecke stiften, in Wetten auf die Preise für Mais, Weizen und andere Nahrungsmittel”. Zu diesen Ergebnissen kommt der Report “Die Hungermacher”, den die Verbraucherorganisation foodwatch heute gemeinsam mit dem Autor Harald Schumann in Berlin vorstellte.

Die Preise von Erdöl und Nahrungsmitteln steigen fast proportional

Grafiken: foodwatch

“Josef Ackermann trägt als oberster Bankenlobbyist und Deutsche-Bank-Chef auch eine persönliche Verantwortung dafür, dass Menschen Hunger leiden, “klagt Bode den Chef der Deutschen Bank an: In einem Offenen Brief an Ackermann, der als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank Chef einer der größten Investmentbanken der Welt und als Präsident des Weltbankenverbandes IIF zugleich oberster Lobbyist der Finanzwirtschaftist, fordert foodwatch nun: “Die Deutsche Bank soll mit gutem Beispiel vorangehen und aus der Spekulation mit Nahrungsmitteln aussteigen. Die Bankenlobby soll sich effektiver staatlicher Regulierung nicht länger widersetzen, sondern aktiv Regulierungen unterstützen, um den schädlichen Einfluss von Nahrungsmittelspekulationen zu verhindern.” Unter dem Motto “HÄNDE WEG VOM ACKER, MANN!” startete foodwatch unter www.haende-weg-vom-acker-mann.de zudem eine E-Mail-Aktion an Josef Ackermann, bei der Verbraucher diese Forderungen unterstützen können.

Von der europäischen Politik fordert foodwatch:

- wirksame Positionslimits: Um den Einfluss von Finanzanlegern auf die Preisentwicklung von Rohstoffen zurückzudrängen, muss die Zahl spekulativer Warenterminverträge auf höchstens 30 Prozent aller gehandelten Futures limitiert werden.

- den Ausschluss institutioneller Anleger vom Rohstoffgeschäft: Um die Kapitalquellen für Rohstoffspekulationen trocken zu legen, müssen institutionelle Anleger wie Pensionsfonds, Versicherungen und Stiftungen vom Handel mit Rohstoffderivaten ausgeschlossen werden.

- ein Verbot von Publikumsfonds und Zertifikaten für Rohstoffe: Fonds beteiligen Hunderttausende Anleger an einem Wettspiel mit verheerenden Folgen und leiten ohne volkswirtschaftlichen Nutzen Milliarden Dollar auf die Rohstoffmärkte. Zumindest die Anlage in Agrar- und Energierohstoffe muss für Publikumsfonds tabu sein.

Tags: Agrar-Rohpreise, Armut, Ban-Ki Moon, Banken, Derivate, Deutsche Bank, Die Hungermacher, Erdöl, Essen, Europa, Finanzanleger, Finanzprodukte, Fonds, Foodwatch, Goldman Sachs, Harald Schumann, Hände weg vom Acker Mann, Hunger, Hungersnot, Investmentbanken, Josef Ackermann, Konsumentenschutz, Lobbyisten, Nahrungsmittel, Nahrungsmittel-Spekulation, Nahrungsmittelpreise, Nahrungsmittelspekulation, Regulierung, Report, Rohstoffe, Rohstoffspekulationen, Soziales, Spekulationen, Thilo Bode, UNO, Verantwortung, Verbraucher, Wealternährungstag, Weltbankenverband IIF, Wetten, Wirtschaft, Zertifikate

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Mittwoch, 5. Oktober 2011, von Elmar Leimgruber

Grenzüberschreitendes Onlineshopping innerhalb der Europäischen Union (EU) ist besser als sein Ruf. Dennoch gibt es unter anderem noch Mängel bei den Informationen zu Gewährleistung und Rücktrittsrecht. Dies zeigt eine aktuelle Erhebung der Europäischen Verbraucherzentren (EVZ). Der Anteil von Konsumenten, die EU-weit online einkaufen, lag demnach im Jahr 2010 bei 40 Prozent (2009: 37 Prozent). Der Prozentanteil jener, die bei ausländischen Händlern kaufen, liegt hingegen bei lediglich neun Prozent.

Grenzüberschreitendes Onlineshopping innerhalb der Europäischen Union (EU) ist besser als sein Ruf. Dennoch gibt es unter anderem noch Mängel bei den Informationen zu Gewährleistung und Rücktrittsrecht. Dies zeigt eine aktuelle Erhebung der Europäischen Verbraucherzentren (EVZ). Der Anteil von Konsumenten, die EU-weit online einkaufen, lag demnach im Jahr 2010 bei 40 Prozent (2009: 37 Prozent). Der Prozentanteil jener, die bei ausländischen Händlern kaufen, liegt hingegen bei lediglich neun Prozent.

Viele scheuen also nach wie vor grenzüberschreitendem Einkauf zurück: Die Gründe dafür: Zwei Drittel der potenziellen Kunden fürchten Betrug oder Übervorteilung, rund 60 Prozent der Bevölkerung sind unsicher, was sie tun sollen, falls bei der Bestellung oder Lieferung Probleme auftreten. 49 Prozent rechnen mit Lieferschwierigkeiten, 44 Prozent verzichten auf grenzüberschreitenden Einkauf, da sie mit der Rechtssituation nicht vertraut sind.

Eine Erhebung des Netzwerkes der Europäischen Verbraucherzentren “Online Cross-Border Mystery Shopping – State of the e-Union” zeigt jedoch, dass grenzüberschreitender Einkauf besser ist als sein Ruf. Bei Onlineanbietern in ganz Europa wurden 305 Käufe (u.a. Bücher, Kleidung, CDs) getätigt. Dabei wurden lediglich etwa 16 Prozent der grenzüberschreitend bestellten Waren verspätet geliefert, in nur fünf Prozent erfolgte keine Lieferung. Damit ergibt sich kein signifikanter Unterschied zu Onlineshopping-Erfahrungen im nationalen Rahmen: Hier wurden 18 Prozent der bestellten Waren verspätet, sechs Prozent überhaupt nicht geliefert. Zudem wurde lediglich ein Prozent der grenzüberschreitend bestellten Ware beschädigt geliefert.

Dennoch sind nach wie vor Hürden zu überwinden: 40 Prozent der Onlinehändler informierten nur in der jeweiligen Landessprache, 37 Prozent unterließen Informationen zur Gewährleistung, bei 34 Prozent aller Käufe war nicht klar, ob der Preis die Umsatzsteuer enthält und in 18 Prozent der Fälle fehlte der Hinweis auf das Rücktrittsrecht. In nur sechs Prozent aller Fälle wurde außerdem die Zahlung per Rechnung angeboten – die für den Konsumenten sicherste Zahlungsweise. 95 Prozent aller Anbieter akzeptierten immerhin die Zahlung per Kreditkarte. Die vollständige

Studie ist online abrufbar.

“Die Ergebnisse der aktuellen Studie sind grundsätzlich sehr erfreulich. Im Vergleich zu einer im Jahr 2003 durchgeführten Untersuchung verbesserte sich etwa der Lieferprozentsatz erheblich: Damals wurden nur 66 Prozent der bestellten Waren geliefert, nunmehr sind es bereits 94 Prozent. Darüber hinaus wurde in 90 Prozent der Fälle der Kaufpreis rückerstattet, was ebenfalls eine deutliche Verbesserung zur Situation im Jahr 2003 darstellt. Hier war dies nur bei 69 Prozent der Fall”, so Georg Mentschl, Leiter des Europäischen Verbraucherzentrums Österreich.

Dennoch gibt es nach wie vor Verbesserungsbedarf: Fünfzig Prozent der Händler erstatteten die Versandkosten nicht zurück, in zehn Prozent der Fälle war der Name des Händlers nur schwer oder gar nicht auf der Website zu finden. Mentschl: “Eine wichtige Grundregel beim Onlineshopping ist aber zu wissen, von wem man die Ware kauft. Denn nur dann kann man überprüfen, ob es sich um einen seriösen Anbieter handelt bzw. sich gegebenenfalls bei Reklamationen an diesen wenden.”

Tipps des EVZ für das Onlineshopping:

- Informationen auf Website prüfen: Ist aufgrund der Angaben klar, wer das Gegenüber ist? Mindestbedingungen sind eine Postanschrift, eine Telefonnummer sowie die E-Mail-Adresse des Anbieters. Je mehr Informationen man hat, desto besser.

- Rückgaberecht: Auch beim grenzüberschreitenden Onlinekauf haben Käufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb der vereinbarten Frist zu retournieren. In Österreich sind dies sieben Werktage, 14 Werktage u.a. in Dänemark, Deutschland und Großbritannien.

- Unterlagen ausdrucken und aufbewahren: Alle Angaben um den Bestellvorgang ausdrucken und ablegen. Im Streitfall hat man dann die besseren Karten.

Tags: Einkauf, Erhebung, EU, Europäische Union, Europäische Verbraucherzentren (EVZ), Georg Mentschl, Gewährleistung, grenzüberschreitendes Einkaufen, Händel, Konsumentenschutz, Mystery Shopping, Online-Shopping, Onlineshopping, Rücktrittsrecht, Shopping, Studie, Verbraucherrecht, Wirtschaft

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Donnerstag, 29. September 2011, von Elmar Leimgruber

Banken können nicht einfach vereinbarte Entgelte inflationsanpassen oder gar nach Belieben erhöhen. Dies geht aus einem Urteil des Landesgerichts (LG) Wien hervor, das nun auch das zuständige Berufungsgericht, das Oberlandesgericht (OLG) Wien betätigte und damit insgesamt 17 Klauseln als gesetzwidrig einstufte. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat – im Auftrag des Konsumentenschutzministeriums – stellvertretend für viele weitere Banken die Bank Austria mit Verbandsklage auf Unterlassung der Verwendung der betroffenen 17 Vertragsklauseln in den Allgemeinen Bankbedingungen (ABB) geklagt. Diese Klauseln waren aus Anlass des Inkrafttretens des Zahlungsdienstegesetzes (ZaDiG) am 1.11.2009 von vielen Banken in Verwendung genommen worden, verstoßen aber gegen dieses Gesetz.

Banken können nicht einfach vereinbarte Entgelte inflationsanpassen oder gar nach Belieben erhöhen. Dies geht aus einem Urteil des Landesgerichts (LG) Wien hervor, das nun auch das zuständige Berufungsgericht, das Oberlandesgericht (OLG) Wien betätigte und damit insgesamt 17 Klauseln als gesetzwidrig einstufte. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat – im Auftrag des Konsumentenschutzministeriums – stellvertretend für viele weitere Banken die Bank Austria mit Verbandsklage auf Unterlassung der Verwendung der betroffenen 17 Vertragsklauseln in den Allgemeinen Bankbedingungen (ABB) geklagt. Diese Klauseln waren aus Anlass des Inkrafttretens des Zahlungsdienstegesetzes (ZaDiG) am 1.11.2009 von vielen Banken in Verwendung genommen worden, verstoßen aber gegen dieses Gesetz.

“Die Banken wollten u.a. vereinbarte Entgelte jährlich automatisch mit dem Verbraucherpreisindex anpassen, d.h. in der Regel erhöhen können. Das Zahlungsdienstegesetz sieht solche Preisänderungsklauseln aber nur bei vereinbarten Zinsen und Wechselkursen als zulässig an. In allen anderen Fällen – etwa den Entgelten für Girokonten – muss die Bank die Änderung dem Kunden mitteilen, der sodann widersprechen kann”, illustriert Julia Jungwirth, zuständige Juristin im Bereich Recht des VKI, einen wesentlichen Punkt in den umstrittenen Klauseln. “Damit stehen die Entgeltänderungen stärker im Wettbewerb – eine Erhöhung kann zum Bankwechsel des Kunden führen.” Zu dieser Klausel hat der OGH bereits im Zuge einer weiteren Verbandsklage des VKI gegen die BAWAG P.S.K. Stellung genommen und diese als gesetzwidrig beurteilt.

Eine weitere Klausel ist dem Gericht im Lichte des Zahlungsdienstegesetzes zu weit gefasst: Diese besagt, dass Kunden “alle auf Grund der Geschäftsverbindung entstehenden, notwendigen und nützlichen Aufwendungen” zu tragen hätten. Zusätzliche Entgelte für Nebenleistungen dürfen allerdings nur in einigen wenigen im Gesetz taxativ aufgezählten Fällen (§ 27 Abs 3 ZaDiG) verlangt werden – und nicht als “Aufwandersatz” getarnt werden.

Das Urteil ist (da noch nicht vom Obersten Gerichtshof behandelt) nicht rechtskräftig. Die Revision wäre für die Bank Austria prinzipiell möglich. “Wir appellieren jedoch an die Banken, die betroffenen 17 Klauseln rasch gesetzeskonform umzugestalten, anstatt über mehrere Jahre hinweg Prozesse zu führen. Dies würde nicht nur im Sinne der Kunden, sondern auch der Banken, zu einem Mehr an Rechtssicherheit beitragen”, betont Peter Kolba, Leiter des Bereiches Recht im VKI.

Das Urteil und sämtliche betroffene Klauseln sind online zu finden.

Tags: Allgemeine Bankbedingungen (ABB), Bank Austria, Banken, BAWAG P.S.K., Entgeltänderungen, Entgelte, Julia Jungwirth, Klage, Konsumentenschutz, Peter Kolba, Verbandsklage, Verbraucher, Verbraucherrecht, Verein für Konsumenteninformation (VKI), Vertragsklauseln, ZaDiG, Zahlungsdienstegesetz

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Sonntag, 25. September 2011, von Elmar Leimgruber

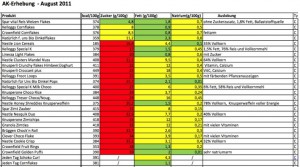

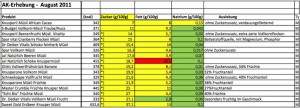

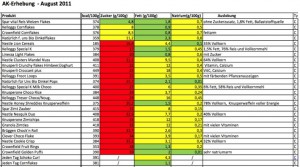

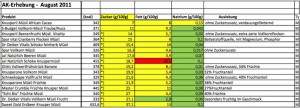

Wer glaubt, dass er sich gesund ernährt, indem er am Morgen brav sein Müsli oder seine Cornflakes schlürft, dürfte nur der entsprechenden Werbung der Lebensmittelindustrie erliegen. Die Arbeiterkammer (AK) hat 43 beliebte Frühstücksflocken und Müslis getestet und siehe da: 85 Prozent der getesteten Produkte enthalten einen Zuckeranteil von 12,5 Prozent und manche sogar über 25 Prozent und ähnlich ist es auch beim Fett. Die AK fordert daher weniger Zucker und dafür eine bessere Kennzeichnung für Konsumenten.

Wer glaubt, dass er sich gesund ernährt, indem er am Morgen brav sein Müsli oder seine Cornflakes schlürft, dürfte nur der entsprechenden Werbung der Lebensmittelindustrie erliegen. Die Arbeiterkammer (AK) hat 43 beliebte Frühstücksflocken und Müslis getestet und siehe da: 85 Prozent der getesteten Produkte enthalten einen Zuckeranteil von 12,5 Prozent und manche sogar über 25 Prozent und ähnlich ist es auch beim Fett. Die AK fordert daher weniger Zucker und dafür eine bessere Kennzeichnung für Konsumenten.

Beim Fettgehalt liegen die Produkte zwar insgesamt im Mittelfeld, auch wenn der Fettgehalt bisweilen höher ist, als man erwarten würde: Bei einem Produkt lag er bei 20 Prozent. Ein besonderes Ärgernis aus Sicht der AK: “Gerade Frühstücksflocken richten sich an Kinder als Zielgruppe

- und genau diese Produkte haben Zuckeranteile von über 15 bis fast 40 Prozent. Das ist nicht hinnehmbar. Die Hersteller sollten bei diesen Produkten gleich gar nicht so viel Zucker zusetzen”, fordert AK Experte Heinz Schöffl.

AK-Test Frühlingsflocken

Grafik: AK

Kritik übt Schöffl auch an der derzeitigen Kennzeichnung der Produkte durch die Lebensmittelwirtschaft: Diese ist insbesondere beim Zucker missverständlich, und zwar vor allem bei Produkten, die sich an die Zielgruppe Kinder richten. Der Grund ist die ihr zugrunde liegende Berechnungsmethode, die irreführend niedrige Werte ergibt. “Die Nährstoffangaben sollten auf der Verpackung so klar und eindeutig sein, dass für die Konsumentinnen und Konsumenten mit einem Blick erkennbar ist wieviel Zucker, Fett, Salz und Kalorien tatsächlich in einer Packung drinnen sind”, fordert Schöffl.

Für den AK Test wurden im August 2011 insgesamt 43 beliebte Frühstücksprodukte bei Billa, Eurospar, Zielpunkt, Hofer und Penny eingekauft, darunter 15 Müsli und 27 Frühstücksflocken-Produkte. Ausgewertet wurde die Kennzeichnung der Nährwerte und der Zutaten, als Basis diente die AK Nährwertampel. Bei vier von fünf Frühstücksflocken-Produkten steht die AK Nährwertampel auf Rot. Bei fast allen Müslis leuchtet die Ampel gelb. Der Grund für den Unterschied: Bei den Müslis stammt der Zucker großteils aus den beigemischten Früchten.

AK-Test Müslis

Grafik: AK

Bei den Cornflakes schnitten nur Spar vital Reis Weizen Flakes, Kelloggs Cornflakes, Crownfield Cornflakes, jeden Tag Schoko Curl und Jeden Tag Cornflakes nicht im roten Bereich bei Zucker auf, während bei den Müslis mit einem Fettanteil von 20,5 % das Ja! Natürlich Schoko Knuspermüsli negativ auffiel.

Vorsicht bei der Werbung, denn diese beschönigt gerne, warnt die Arbeiterkammer: So wurde bei einem Produkt besonders hervorgehoben, dass es “78 Prozent Vollkorn” enthält, zugleich aber sind darin 30 Prozent Zucker enthalten. Bei einem weiteren Produkt wurde auffällig hervorgehoben, dass es “sehr natriumarm” sei – aber zugleich enthält es ganze 39 Prozent Zucker.

Die AK fordert daher:

+ Bei Frühstücksflocken sollte der Gehalt an zugesetztem Zucker von den Herstellern deutlich reduziert werden.

+ Die Kennzeichnung mittels Ampelfarben zur leichten Erkennbarkeit von Produkten mit hohen Zucker oder Fettgehalt muss gefördert werden.

+ Die von der Lebensmittelwirtschaft favorisierte GDA-Kennzeichnung muss insbesondere bei Produkten, die an die Zielgruppe Kinder

gerichtet ist, verbessert werden, um eine Täuschung der KonsumentInnen zu vermeiden.

Als Orientierungshilfe beim Einkauf hilft der AK-Online-Ampelrechner.

Tags: AK-Ampelrechner, AK-Nährwertampel, Ampelkennzeichnung, Ampelrechner, Arbeiterkammer (AK), Cornflakes, Fett, Frühstück, Frühstücksflocken, GDA-Kennzeichnung, GDA-Modell, Gesundheit, Haserflocken, Heinz Schöffl, Kalorien, Kinder, Konsumentenschutz, Lebensmittel, Lebensmittel-Ampel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelkennzeichnung, Müsli, Nahrung, Nahrungsmittel, Nährwerte, Salz, Test Müslis, Vollkorn, Zucker, Zutaten

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Donnerstag, 1. September 2011, von Elmar Leimgruber

Mit dem heutigen 1. September 2011 tritt in EU das Verkaufsverbot für 60 Watt-Glühlampen in Kraft. Und schon erhöhen die Hersteller die Preise der Energiepsarlampen. Und die Umweltschutzorganisation Greenpeace übt heftige Kritik sowohl an der EU als auch an den Erzeugern wegen des Quecksilbers in Energiesparlampen und fordert gleichzeitig sowohl den Ausstieg aus Giftstoffen in Elektrogeräten als auch eine Recyclingpflicht für Sparlampen.

Mit dem heutigen 1. September 2011 tritt in EU das Verkaufsverbot für 60 Watt-Glühlampen in Kraft. Und schon erhöhen die Hersteller die Preise der Energiepsarlampen. Und die Umweltschutzorganisation Greenpeace übt heftige Kritik sowohl an der EU als auch an den Erzeugern wegen des Quecksilbers in Energiesparlampen und fordert gleichzeitig sowohl den Ausstieg aus Giftstoffen in Elektrogeräten als auch eine Recyclingpflicht für Sparlampen.

Die Konsumentenschützer der Stiftung Warentest indes haben 20 energiesparende Lampen getestet, wobei die beiden getesteten LED-Lampen zwar die teuersten waren, aber auch gleichzeitig als Testsieger hervorgingen, während drei getestete Halogenlampen wegen Nichtenergieeffizienz und zu kurzer Lebensdauer nur “ausreichend” und zwei gar als mangelhaft bewertet wurden. Die verbreitetsten und auch relativ günstigen Kompaktleuchtstoff-Lampen hingegen schnitten gut ab.

Wegen der hohen Preise von 45 bzw. 40 Euro lohnt sich der Einsatz der LED-Lampen (Testsieger) laut Stiftung Warentest aber nur dort, wo sie oft und lange eingeschaltet sind und so die Stromkosten senken. Preiswerte Alternativen sind „gute“ Kompaktleuchtstofflampen. Eine dreiköpfige Familie kann durch den Einsatz von Energiesparlampen rund 150 Euro im Jahr an Stromkosten sparen, so die Konsumentenschutzorganisation. Immer mehr Hersteller verwenden laut Warentest aus Sicherheitsgründen kein flüssiges Quecksilber mehr, sondern festes Amalgam. Falls eine Lampe zu Bruch geht, ist das Schwermetall in dieser Form unproblematischer und lässt sich relativ leicht beseitigen.

Dauertest Energiesparlampen

Foto: Stiftung Warentest

Mit dem morgen inkrafttretenden Verbot der 60 Watt Glühbirne und dem bis 2012 schrittweise gänzlich umgesetzten Verbot der ineffizienten Glühbirn, hat die EU aus Sicht der Umweltschützer von Greenpeace zwar einen wichtigen Schritt zum Energiesparen und somit zum Klimaschutz gesetzt. Jedoch findet sich in Energiesparlampen oft giftiges Quecksilber, das beim Bruch der Lampen freigesetzt wird und somit eine Gefährdung von Gesundheit und Umwelt darstellt. Greenpeace fordert daher einen möglichst raschen Ausstieg aus Quecksilber und anderen gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen in sämtlichen Elektro- und Elektronikgeräten wie es bereits in der EU-Direktive 2002/95/EG zur Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe vorgesehen war. Zudem müssten die Hersteller von Energiesparlampen dazu verpflichtet werden, verbrauchte Lampen auch zurückzunehmen bzw. zu recyklen, appelliert Greenpeace an die EU.

Energieeffizienz gilt als Grundvoraussetzung dafür, die globale Erwärmung unter der notwendigen Zwei-Grad-Marke halten zu können. Greenpeace hat in der Energy [R]Evolution-Studie für den europäischen Raum berechnet, dass mindestens 45 Prozent des Primärenergieverbrauchs bis 2050 eingespart werden müssen. Mit Energieeffizienz könnten bis zum Jahr 2020 im gesamten EU-Raum 78

Milliarden Euro eingespart werden, Millionen neuer Arbeitsplätze entstehen und die europäische Energieunabhängigkeit rasch erreicht werden. “Ein Verbot der Steinzeittechnologie Glühbirne allein wird dafür zu wenig sein: Die EU muss alles daran setzen, Klimaschutz durch Energiesparlampen mit dem Schutz der Gesundheit der Menschen unter einen Hut zu bringen. “, fordert Niklas Schinerl, Energie-Experte von Greenpeace.

Der ausführliche Test Energiesparlampen ist in der September-Ausgabe der Zeitschrift test und online veröffentlicht.

Tags: Amalgam, Energie, Energieeffizienz, Energiesparlampe, Energy [R]Evolution-Stuie, EU, Gesundheit, Giftstoffe, Glühbirne, Glühlampenverbot, Greenpeace, Halogenglühlampen, Klimaschutz, Kompaktleuchtstofflampen, Konsumentenschutz, LED, LED-Lampen, Quecksilber, Stiftung Warentest, Stromkosten, Test Energiesparlampen, Umweltschutz

Abgelegt in Redakteur.cc | 1 Kommentar »

Sonntag, 28. August 2011, von Elmar Leimgruber

VKI: Meist bestehen die Chicken Nuggets (so auch bei McDonalds) aus Formfleisch

Foto: mcdonalds.at

Chicken Nuggets sind geile Hühnerstücke paniert? Weit gefehlt: Vier von acht getesteten Hühnernugget-Produkten für die Zubereitung daheim sind aus Formfleisch hergestellt, bestehen also u.a. aus Muskelfasern, Skelettmuskulatur, Bindegewebe und Flügelhaut. Das zeigt ein Test des Vereins für Konsumenteninformation (VKI), der in der Septemberausgabe des Testmagazins KONSUMENT erschienen ist.

Demnach werden bei Testsieger Gourmet Gold (Penny), als auch Hofer, S Budget (Spar) und dem Bioprodukt Salomon u.a. auch Zutaten wie Muskelfasern, gewachsene Skelettmuskulatur, Bindegewebe, Gewürzteile und teils auch Geflügelhaut verwendet. Das klingt zwar wenig appetitlich, ist lebensmittelrechtlich aber in Ordnung und rund um den Globus beliebt: Diese Zutaten stecken übrigens samt Semmelbröseln auch in den Hühnernuggets von McDonald’s, so der VKI.

Für Verwunderung sorgte bei den Testern die Herkunft der verwendeten Hühner: In keinem einzigen Fall stammen diese aus Österreich: Sie werden etwa aus Deutschland, Slowenien und Frankreich eingeführt. Glenfell (Lidl) und Iglo importieren ihr Federvieh aus Brasilien. Clever und Gourmet Gold nennen als Quellen EU und Südamerika. Mit Ausnahme der beiden getesteten Spar-Produkte erfolgt auch die Verarbeitung im Ausland.

Der Fettgehalt der Chicken-Nuggets ist sehr unterschiedlich: Er variiert zwischen 5 (Hofer) und 18 Prozent Fett (S Budget). Die getesteten Nuggets von S Budget waren aber nicht nur sehr fett, sondern wiesen auch einen auffällig hohen Calciumgehalt von 918 mg/kg auf. Der Normalwert liegt unter 200 mg/kg. “Das weist auf die Verarbeitung von Separatorenfleisch hin”, so VKI-Ernährungswissenschafterin Nina Zellhofer. “Darunter versteht man maschinell vom Knochen gelöstes Fleisch und das muss entsprechend gekennzeichnet werden.” Bei S Budget war dies nicht der Fall. Spar betont in einer ersten Reaktion, darauf zu achten, kein Separatorenfleisch zu verwenden und hat folglich eine Überprüfung in die Wege geleitet.

Bei der Zubereitung der Nuggets durch Testpersonen gab es wiederum Ärger aufgrund von zu klein gedruckten und kaum entzifferbaren

Anleitungen. Zellhofer: “Hier wäre es auch im Sinne der Produzenten, den KonsumentInnen mit der Schriftgröße entgegenzukommen.” Geschmacklich wurden – mit Ausnahme der getesteten Chicken-Nuggets von Hofer, Spar und S Budget – alle Produkte mit “gut” bewertet.

Tags: Österreich, Bindegewebe, Chicken Nuggets, Essen, Formfleisch, Konsument, Konsumentenschutz, Lebensmittelrecht, McDonalds, Muskelfasern, Nahrung, Nahrungsmittel, Nina Zellhofer, Separatorenfleisch, Skelettmuskulatur, Test, Verein für Konsumenteninformation (VKI)

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Mittwoch, 24. August 2011, von Elmar Leimgruber

Wer nur den effektiven Flugpreis der einzelnen Fluglinien vergleicht, zahlt oft drauf, warnt der ÖAMTC

Über die Passagierrechte in der EU habe ich hier bereits berichtet. Doch viele haben diese Erfahrung schon selbst gemacht und jetzt gibt es dies auch schwarz auf weiss: Wer so genannte Billigflieger nützt, fliegt letztlich oft (viel zu) teuer. Versteckte Gebühren bei Fluglinien können den Preis rasch -auch im Nachhinein- verdoppeln. “Um den Passagieren einen Überblick zu geben, hat die ÖAMTC-Touristik nun die Zusatzkosten von zehn europäischen Airlines ermittelt und miteinander verglichen”, erklärt ÖAMTC-Reiseexpertin Cornelia Schwarz. Es wurde jeweils der günstigste Flugtarif von airberlin/Niki, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, easyJet, British Airways, Germanwings, InterSky, Lufthansa und Ryanair ausgewählt.

Die Zusatzgebühren sind laut ÖAMTC nicht bei jeder Airline auf den ersten Blick zu finden. Häufig verstecken sich die Hinweise in seitenlangen

Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Tarifbestimmungen oder den häufig gestellten Fragen (FAQ). “Den besten Überblick hat man bei Ryanair,

InterSky und Germanwings. Diese Linien bieten auf ihren Websites eigene Übersichtstabellen an”, hält die ÖAMTC-Touristikerin fest. Teils schwerwiegend unterscheiden sich die einzelnen Fluglinien in den Zusatzspesen: Gepäck, Storno, Buchungsgebühren und Sitzplatzwahl:

- Gepäckgebühren: Extrakosten für jedes Gepäckstück sind derzeit bei easyJet, Germanwings und Ryanair zu bezahlen. “Wer seinen Koffer bereits bei der Buchung voranmeldet, zahlt halb so viel wie bei der Anmeldung beim Check-In am Flughafen. Die Kosten variieren je nach Fluggesellschaft bei Voranmeldung zwischen zehn und 20 Euro, bei späterer Anmeldung zwischen 20 und 35 Euro pro Gepäckstück”, erklärt

die ÖAMTC-Reisexpertin. Zusätzlich erhöht Ryanair in der Hochsaison zwischen Juni und Ende September sowie zwischen Weihnachten und

Silvester die Koffergebühr um bis zu zehn Euro. Auch über die Höchstgewichte sollte man sich schlau machen, die je nach Fluglinie zwischen 15 und 23 kg variieren, ebenso über die Anzahl an Koffern, die man mitnehmen darf. Bei Austrian Airlines ist beispielsweise seit Sommer nur noch ein Koffer mit maximal 23 kg erlaubt – früher waren es zwei Stück mit zusammen maximal 20 kg.

Beim ganz besonders mit Discountpreisen werbenden Billigflieger Ryanair darf man zwar auch mehrere Gepäckstücke pro Person einchecken, das Gesamtgewicht aller darf aber 20 Kilo (!) nicht überschreiten: bei Online-Vorausbuchung zahlt man für sein Gepächstück 25 bis 35 Euro. Für Übergepäck direkt am Flughafen (was meist die Heimreise betrifft) fallen zudem pro Kilo (!) 20 Euro und für ein zweites Gepäckstück zwischen 70 und 85 Euro (!) an. Bei Germanwings bezahlt man für seinen Koffer (maximal 20 Kilo) 10 Euro online, während für Übergepäck am Flughafen gleich 40 Euro pro 5 Kilo zu entrichten sind. Bei EasyJet fallen bei Onlinebuchung eines Koffers (bis zu 20 Kilo) 11 bis 19 Euro an, während das Übergepäck hier mit 12 Euro pro Kilo bestraft wird. AUA, Lufthansa, Britisch Airways (diese zuzüglich auch noch 23 Kilo Handgepäck) und Airfrance sind die einzigen getesteten, welche ein Höchstgewicht von (oft benötigten) 23 Kilo zulassen und bei diesem ist auch das Gepäck auch von vorne herein im Kaufpreis inklusive. Ebenfalls im Flugpreis inklusive ist ein Gepäckstück mit einem Gesamtgewicht von maximal 20 Kilo, wobei dessen Überschreiten zwischen 15 und 30 Kilo (!) kostet. Bei InterSky sind zwar 15 Kilo (!) im Buchungsentgelt inklusive, aber Übergepäck kostet 5 Euro pro Kilo.

- Buchung: Die meisten der vom ÖAMTC verglichenen Fluglinien verrechnen bei der Buchung die so genannte “service charge”, eine Gebühr deren Höhe sich nach der Buchungsart richtet. “Bei Internetbuchung können je nach Gesellschaft zwischen sechs und 15 Euro anfallen. Wenn man sein Ticket hingegen telefonisch oder am Flughafenschalter bucht, sind bis zu 45 Euro zu bezahlen”, schildert die ÖAMTC-Expertin. Ryanair geht sogar soweit, für den Online-Check-In eine Gebühr von sechs Euro zu verlangen, die bei der Buchung zwischen den Steuern und Gebühren gelistet ist und daher kaum wahrgenommen wird. “Bei den meisten Fluggesellschaften haben sich auch Gebühren für die Kreditkartenzahlung eingebürgert, die sich zwischen fünf und acht Euro bewegen. Dem kann man kaum entkommen, weil es oft keine andere Zahlungsvariante gibt”, kritisiert die ÖAMTC-Reiseexpertin.

- Sitzplatz: Bei einigen Airlines ist es möglich, schon bei der Flugbuchung den Lieblingsplatz zu reservieren. Kostenlos ist dieser Service allerdings nicht. “Bei Ryanair und easyJet gibt es hingegen keine vorgegebenen Sitzplätze. Als Ausgleich bieten beide Gesellschaften gegen ein Entgelt von fünf bis mindestens zehn Euro pro Strecke ‘bevorzugtes Einsteigen’ an”, erklärt die ÖAMTC-Touristikerin. Wer dafür nicht zahlen will, sollte sich bei diesen Linien rechtzeitig zum Boarding begeben. “Wer zuletzt einsteigt muss sich nämlich mit den Restplätzen begnügen und sitzt unter Umständen weit vom Reisepartner entfernt.”

- Storno: Gerade bei günstigen Flugtickets erfolgt der Kauf oft lange Zeit vor der Reise. Dadurch steigt die Chance, dass etwas Unvorhergesehenes passiert und die Buchung storniert werden muss. “Die reinen Flugkosten werden bei günstigen Flugtarifen in der Regel nicht rückerstattet. Steuern, Gebühren und die Flugabgabe fallen hingegen nur an, wenn der Passagier tatsächlich mitfliegt und können daher zurückgefordert werden”, erklärt die ÖAMTC-Reiseexpertin. Allerdings passiert es immer öfter, dass die dafür anfallende Bearbeitungsgebühr so hoch ist, dass praktisch nichts mehr von den bezahlten Taxen übrig bleibt. Am tiefsten muss man dafür bei InterSky in die Tasche greifen, wo pro Person und Strecke 75 Euro zuzüglich Bankgebühren und Spesen anfallen. Kostenlos gibt es die Rückerstattung hingegen bei easyJet, Germanwings und Alitalia.

“Besonders ärgerlich ist, dass die Infos zur Rückerstattung meist sehr schwer in den Geschäfts- und Beförderungsbedingungen zu finden

sind”, kritisiert Schwarz. “Man sollte sich auf jeden Fall noch vor der Buchung eingehend bei der Fluglinie über die Storno- und

Umbuchungsmodalitäten informieren.” Um die Rückerstattung der Steuern und Gebühren bei Flugstorno zu erleichtern, gibt es auf der Homepage des ÖAMTC ein Musterschreiben. Gemeinsam mit weiteren Infos zum Thema Flugreisen steht das Formular online zum Download bereit.

Tags: Airberlin, Alitalia, Austrian Airlines (AUA), ÖAMTC, ÖAMTC-Touristik, Übergepäck, Billigflieger, British Airways, Buchung, Check-In, Cornelia Schwarz, easyJet, EU, Fluglinien, Flugtarif, Flugtickets, Flyniki, Gebühren, Gepäckgebühren, Germanwings, Höchstgewicht, InterSky, Koffergebühr, Konsumentenschutz, Lufhansa, Preisvergleich, Ryanair, Service Charge, Storno-Gebühren, Vergleich Zusatzkosten Fluglinien, Vorausbuchung, Zusatzkosten bei Fluglinien

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Montag, 8. August 2011, von Elmar Leimgruber

Stevia-Pflanze (Stevia Rebaudiana)

Foto: CC Sten Porse

Der in der Europäischen Union (EU) über Jahrzehnte verpöhnte und verbotene Zuckerersatzstoff Stevia könnte schon bald in Europa offiziell als solcher zu haben sein. Die EU-Mitgliedstaaten haben nun einen Vorschlag der EU-Kommission angenommen, den Süßstoff in mehreren Lebensmittelprodukten einzusetzen. Produkte die den Zuckersatz Stevia erhalten, könnten demnach vielleicht schon im kommenden Jahr europaweit auf den Markt gelangen. Bislang aber ist die Nutzung von Stevia-Blättern oder Teeauszügen als Süßungsmittel in Lebensmitteln in der EU nicht zugelassen und daher auch der Handel mit dergleichen Produkten verboten.

Und der österreichische Verein für Konsumenteninformation (VKI) warnt: “Bevor Sie sich damit Ihren Tee versüßen: Das Kraut stand lange unter Verdacht, krebserregend und erbgutverändernd zu wirken. Für die Reinsubstanzen, die in einem aufwendigen Verfahren extrahiert werden, gibt es diese Gesundheitsbedenken nicht mehr. Für die möglicherweise enthaltenen Begleitsubstanzen bleiben sie bestehen, hier sind die Forschungen noch nicht abgeschlossen. Daher bitte keine Ernährungsexperimente mit Stevia aus dem eigenen Blumentopf!”

Die süßenden Substanzen der südamerikanischen Stevia-Pflanze sind bis zu 300 mal so intensiv wie herkömmlicher Zucker und könnten daher anstelle des bislang meist verwendeten umstrittenen Aspartam (E 951) als natürlicher Süßstoff in kalorienreduzierten Softdrinks eingesetzt werden. Während Befürworter von Stevia lange Zeit hindurch in einer “Verschwörung” der “Zuckerlobby” den Grund für eine Nichtzulassung des Süssstoffs vermutete (obwohl ausgerechnet der Megakonzern Coca Cola bereits 2007 24 Patente auf der Basis von Stevia als Süßstoff eingereicht hatte), hielten sie Kritiker für gesundheitsschädlich und auch aufgrund ihres aufdringlichen Eigengeschmacks für ungeeignet als Lebensmittel. Tatsächlich aber wurde die Zulassung im Bereich der EU deswegen so lange verweigert, weil Steviolglykoside lebensmittelrechtlich zu den Lebensmittelzusatzstoffen gehören und laut der strengen EU-Gesetzgebung im Lebensmittelrecht ein Lebensmittelzusatzstoff für den Verbraucher einen Nutzen bringen muss.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hatte die ursprünglich aus Paraguay stammende (und dort übrigens als Süßstoff auch erst seit 2007 zugelassene) Stevia bereits 2010 als gesundheitlich unbedenklich bewertet, die empfohlene tägliche unbedenkliche Aufnahme jedoch auf vier Milligramm Steviol-Glykosiden pro Kilogramm Körpergewicht begrenzt. Nach der Entscheidung auf der Ebene der Mitgliedstaaten wird sich das Europäische Parlament mit dem pflanzlichen Süßungsmittel befassen. Eine Zulassung könnte Ende des Jahres erfolgen.

Tags: Aspartam (E951), Coca-Cola, Ernährungsexperimente, EU, EU-Parlament, Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), Europäische Kommission (EU-Kommission), Gesundheit, Konsumentenschutz, krebserregend, Lebensmittel, Lebensmittelzusatzstoffe, Medizin, Paraguay, Süßstoff, Stevia, Steviolglykoside, Verein für Konsumenteninformation (VKI), Zucker, Zuckerersatz

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Freitag, 5. August 2011, von Elmar Leimgruber

ADAC: So teuer ist das Übernachten in Deutschlands Großstädten

Budget-Hotels halten nicht immer, was sie versprechen, manche sind sogar regelrecht teuer. Dies geht aus einem vom ADAC durchgeführten Preisvergleich von 55 Budget-Hotels der sieben größten Budget-Hotelketten in elf deutschen Großstädten hervor. Demnach sind die Preisspannen der einzelnen Anbieter innerhalb des vermeintlichen Billigsegments sehr unterschiedlich: so ist beispielsweise die Übernachtung in Etap und B&B “sehr günstig”, in Holiday Inn Express und Ibis hingegen “sehr teuer”.

Nach den Ergebnissen des ADAC Vergleichs sind die Chancen, ein günstiges Zimmer zu finden, bei Etap am höchsten. Der Automobilclub ermittelte einen Durchschnittspreis von knapp 59 Euro pro Übernachtung mit Frühstück. B&B lag bei rund 64 Euro. Damit sind beide über ein Drittel billiger als der teuerste Anbieter Holiday Inn Express. Mit stattlichen 96 Euro im Mittel reichte es nur für das ADAC Urteil “sehr teuer”. Ebenfalls “sehr teuer” schnitt Ibis mit rund 95 Euro ab. Beide Hotelketten wiesen zudem die größten Preisspannen zwischen ihren Häusern auf: Rund 48 Euro waren es bei Holiday Inn Express, immerhin noch 41 Euro bei Ibis.

Vergleich: Übernachtungspreise großer Hotelketten

Mit 129 Euro erwies sich das Holiday Inn Express “St. Pauli Messe” in Hamburg als das teuerste Budget-Hotel der Studie. Dass es auch deutlich günstiger geht, zeigte das Etap “Hamburg St. Pauli” mit 73 Euro. Im Schnitt kostete die Nacht in einem Hamburger Budget-Hotel satte 98 Euro. Damit ist die Hansestadt die Einzige, die als “sehr teuer” im ADAC Preisvergleich gilt. Ebenfalls teuer sind München und Köln. “Sehr günstig” dagegen war Leipzig, gefolgt von Dortmund, Frankfurt und Nürnberg. Hier mussten durchschnittlich nur etwa 65 Euro bezahlt werden. Zugleich bot das Etap “Leipzig Nord Ost” mit 40 Euro die mit Abstand preiswerteste Unterkunft.

Wie weit die flexible Preisgestaltung von Budget-Hotels zu Spitzenzeiten gehen kann, zeigt das Beispiel Meininger “Frankfurt a.M. Messe” mit einem Doppelzimmer für 516 Euro. Dieser Preis wurde während der Messe Techtextil zwar ermittelt, als Ausreißer innerhalb der Studie aber nicht bewertet. Zur gleichen Zeit konnte man im Etap “Frankfurt Süd Offenbach” für 56 Euro übernachten.

Der ADAC hat insgesamt 660 Preise an unterschiedlichen Wochentagen zwischen dem 3. Mai und 8. Juni 2011 erhoben. In jeder Stadt wurden die fünf zentralsten Budget-Hotels berücksichtigt. Service und Ausstattung waren nicht Inhalt der vergleichenden Preisstudie.

Tags: A&O, ADAC, Automobilclub, Übernachten in Deutschlands Großstädten, Übernachtungen, B&B, Budget-Hoteketten, Budget-Hotel, Budget-Hotel-Preisvergleich 2011, Dortmund, Etap, Frankfurt, Hamburg, Holiday Inn Express, Ibis, Köln, Konsumentenschutz, Leipzig, München, Meininger, Motel One, Nürnberg, Preisspanne, Preisstudie, Preisvergleich, Unterkunft

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »