Zunächst sei hier mal die aktuelle Sachelage bezüglich Griechenland und der EU erläutert und anschließend folgt mein Kommentar dazu:

Zunächst sei hier mal die aktuelle Sachelage bezüglich Griechenland und der EU erläutert und anschließend folgt mein Kommentar dazu:

12,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP) und insgesamt 300 Milliarden Euro an Schulden hat Griechenland angehäuft. Um der drohenden Staatspleite zu entkommen, fließen nicht nur 112 Milliarden Euro an Hilfsgeldern aus anderen Ländern der EU Richtung Griechenland, sondern steht das Land auch unter Druck, schmerzhafte, aber notwendige Sparpakete zur Sanierung des Staatsaushalts einzuleiten:

Juni 2011 in Griechenland: Essen und Trinken in einer Konditorei/Cafe: Mehrwertsteuersatz für alles liegt bei 9%

Diese sehen vor, bis 2013 im Staatshaushalt 30 Milliarden Euro einzusparen und ab 2014 die Stabilitätskriterien des Maastrichter Vertrages wieder zu erfüllen. Die Privatisierung von Staatseigentum und die Verkleinerung der öffentlichen Verwaltung und Einsparungen im Bereich der Investitionen sollen erste Milliarden einbringen. Und geplant ist auch, die Gehälter im Staatssektor um weitere (bereits zuvor um sieben Prozent reduziert) acht Prozent zu kürzen: Dabei entfallen bei Bruttolöhnen ab 3000 Euro das 13. und 14. Monatsgehalt, während Kleinverdiener pauschal 500 Euro zu Weihnachten, 250 Euro zu Ostern und 250 für ihren Urlaub erhalten. Auch Kürzungen bei Pensionen und Renten sind vorgesehen: Wer mehr als 2500 Euro an Bezügen erhält, verliert die 13. und 14. Monatsbezüge. Personen mit niedrigen Pensionen sollen hingegen künftig jährliche Zusatzzahlungen von insgesamt 600 Euro jährlich erhalten.

Dafür werden die Steuern für Immobilien, Luxusgüter, Glücksspiele, Tabak, Alkoholika und Treibstoff erhöht und hohe Einkommen (mehr als 100.000 Euro Jahreseinkommen) sowie illegal errichtete Häuser sogar mit einer Sondersteuer belegt. Zudem werden die bis vor Kurzem äußerst niedrigen Mehrwertsteuersätze Griechenlands angehoben: die niedrigsten Sätze von 4,5 auf 5 %, die mittleren von 9 auf 10 Prozent und die höchsten von 19 auf 21 Prozent.

Rechnung bei einem österreichischen Discounter: Mehrwertsteuersatz für Getränk beträgt 20 Prozent

Frühpensionierungen vor dem 60. Geburtstag sollen abgeschafft und die 37 Arbeitsjahre, die aktuell zur vollen Rente berechtigen, sollen bis 2015 schrittweise von 37 auf 40 Jahre angehoben werden. Die Renten werden zudem -wie in vielen anderen europäischen Ländern auch- dahingehend gekürzt, dass deren Höhe das gesamte Arbeitsleben und nicht nur das Einkommen der letzten Berufsjahre widerspiegelt.

Vorausgeschickt sei: Natürlich musste es soweit kommen, wenn man ein Sozial-und Steuersystem betreibt, in dem Frühpensionen die Regel sind und in dem es selbstverständlich ist, dass in beinahe allen Branchen an der Steuer vorbei gearbeitet wurde: insofern muss man natürlich den früheren Regierungen Griechenlands vorwerfen, viel zu locker und zu wenig verantwortungsbewusst mit Gesetzen und Regelungen umgegangen zu sein und zudem Steuergelder unnütz verschleudert zu haben. Staaten, die so agieren, können früher oder später nur in einer Pleite enden. Außer sie setzen einen rechtzeitigen Schlusstrich unter falsche Entwicklungen und gehen notwendige Reformen an.

Setzt die griechische Regierung hier die richtigen Reformschritte? Ich finde ja: zum einen werden griechische Sozialgesetze wie jene des Pensionsalters endlich europäischen Standards angepasst. Auch wenn es schmerzhaft ist: Viel Geld füllt leider nicht die Löcher von Staatskassen eine weitere Besteuerung der wirklich Wohlhabenden (obwohl dies auch dazu gehört), sondern viele kleine Einnahmen, die aber aufgrund ihrer .enge hoffentlich dem ersehnten Ziel näher kommen. Daher ist auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer, besonders in einem Hochschuldenstaat wie Griechenland einfach unumgänglich. Und zudem wird Staatseigentum privatisiert, was -mit Ausnahme des Trinkwassers und notwendiger Infrastruktur- äußerst sinnvoll ist und hohe Einnahmen bringt.

Treibstoffrechnung in Österreich: Mehrwertsteueranteil beträgt 20 Prozent; Gesamtsteueraufschlag beträgt ca. 90 Prozent

Andererseits werden von der griechischen Regierung lobenswerterweise nicht nur die höheren Gehälter beschnitten, sondern auch ärmere Bevölkerungsschichten entschädigt, sowohl beim Gehalt als auch in der Pension: das ist sozial ausgewogen. Das Bild der bösen Regierung, welche die Reichen belohnt und die Armen bestraft, was gewisse Medien bei uns über Griechenland zu vermitteln versuchen, trifft so also nicht zu: die Regierung ist um Ausgleich bemüht. Die vielen Demonstrationen in Griechenland sind aufgrund der objektiven Sachlage für mich daher kaum nachvollziehbar. Wenn man aufgrund von Schulden zahlungsunfähig ist, kann man nicht mehr so weiterleben wie bisher: das trifft auf den Staat genau so zu wie auf Unternehmen und auf Privatpersonen.

Offensichtlich wird dies und die Tatsache, dass man mit notwendigen Reformen leider viel zu lange gewartet hat, den Menschen in Griechenland nicht oder nicht ausreichend kommuniziert. Oder aber die Gewerkschaften dort sind nicht nur viel zu mächtig, sondern auch verantwortungslos genug, es zuzulassen, dass ihr Land, weil es riskiert, internationale Hilfsgelder nicht zu erhalten, endgültig in den finanziellen Abgrund stürzt.

Wie in allen wichtigen Fragen des Lebens und der Politik heisst es auch hier, einen klaren Kopf zu bewahren und alles daran zu setzen, dass sich Griechenland baldmöglichst wieder erholt. Und hier müssen alle konstruktiven Kräfte des Landes zusammenarbeiten: Regierung, Gewerkschaft und Bevölkerung. Nur gemeinsam kann Griechenland gerettet werden.

Und ja: ich halte es für richtig, dass die Europäische Union Griechenland hilfreich zur Seite steht, auch wenn dies für jedes einzelne Land finanziell schmerzhaft ist. Das nämlich macht eine Gemeinschaft aus: dass man zusammensteht, auch wenn es schwierig ist.

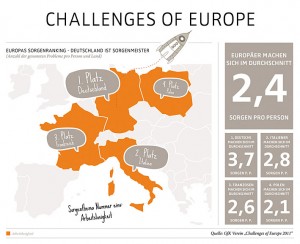

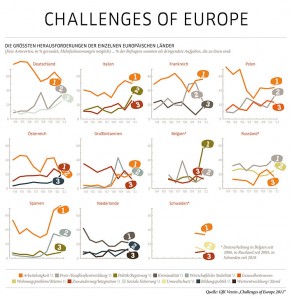

Ein anderes Thema ist freilich ein grundsätzlicheres: Griechenland ist -wie berichtet- nicht das einzige EU-Land, das Hilfe braucht: Was ist, wenn viele weitere Länder Unterstützung brauchen? Es können nicht ein paar wenige, gesund agierende EU-Länder die anderen auf Dauer finanzieren, sonst landen letztlich alle Länder im finanziellen Desasater.

Es müssen daher auch jetzt schon ernsthaft längerfristige Alternativen zu gemeinschaftlichen Hilfen angedacht werden. Es muss möglich sein, zu überlegen, ob es nicht wirklich verschiedene Grade der EU-Mitgliedschaft geben könnte, welche gewährleisten, dass bei finanziellen Problemen eines Staates nicht die gesamte Eurozone hineingezogen wird. Da gibt es noch viel zu tun und die EU-Staaten sollten hier uneingeschränkt und tabulos, aber ohne Zeitdruck über alles diskutieren. Wenn sie sich dazu durchringen können, hat die Europäische Union Zukunft: Wünschenwert wäre es. Wenn nicht, bezweifle ich, dass die EU, wie wir sie heute kennen, noch lange Bestand haben wird.