Mit ‘Österreich’ getaggte Artikel

Freitag, 3. Februar 2012, von Elmar Leimgruber

Der diesjährige Weltkrebstag, welcher alljährlich am 4. Februar stattfindet, steht heuer unter dem Motto “Together it is possible!”. Durch die gemeinsamen, überparteilichen Anstrengungen von Regierungen, relevanten Organisationen sowie jedem Einzelnen sollen die frühzeitigen Sterbefälle weiter reduziert werden. Die häufigsten Krebslokalisationen bei Männern in Österreich sind die Prostata, die Lunge und der Darm. Bei den Frauen sind es die Brust, der Darm und die Lunge. In Deutschland sind hingegen Lungen- und Bronchialkrebs mit 42.221 Fällen die insgesamt am häufigsten aufgetretene Krebsart mit Todesfolge. Die österreichische Sozialversicherung ersucht um den Besuch von Vorsorgeuntersuchungen, welche zahlreiche Früherkennungsprogramme beinhaltet.

Der diesjährige Weltkrebstag, welcher alljährlich am 4. Februar stattfindet, steht heuer unter dem Motto “Together it is possible!”. Durch die gemeinsamen, überparteilichen Anstrengungen von Regierungen, relevanten Organisationen sowie jedem Einzelnen sollen die frühzeitigen Sterbefälle weiter reduziert werden. Die häufigsten Krebslokalisationen bei Männern in Österreich sind die Prostata, die Lunge und der Darm. Bei den Frauen sind es die Brust, der Darm und die Lunge. In Deutschland sind hingegen Lungen- und Bronchialkrebs mit 42.221 Fällen die insgesamt am häufigsten aufgetretene Krebsart mit Todesfolge. Die österreichische Sozialversicherung ersucht um den Besuch von Vorsorgeuntersuchungen, welche zahlreiche Früherkennungsprogramme beinhaltet.

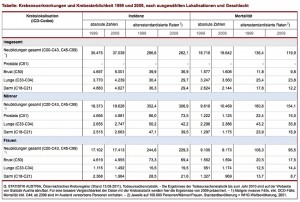

Pro Jahr werden in Österreich rund 20.000 Männer und 18.000 Frauen mit einer Krebsdiagnose konfrontiert, bei jährlich rund 9.000 Frauen und 10.000 Männern führt eine Krebserkrankung zum Tod. Damit sind laut Statistik Austria Krebserkrankungen für etwa ein Viertel der Todesfälle verantwortlich. In Deutschland starben im Jahr 2009 insgesamt 216.128 Personen an einer Krebserkrankung (bösartige Neubildung), davon 116.711 Männer und 99.417 Frauen. Wie das deutsche Statistische Bundesamt (Destatis) zum Weltkrebstag am 4. Februar 2011 mitteilt, war damit auch in Deutschland jeder vierte Todesfall auf eine Krebserkrankung zurückzuführen.

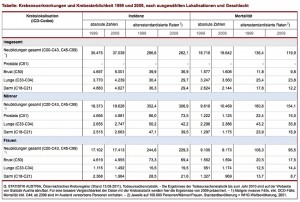

Das Risiko einer Neuerkrankung an Krebs und das Sterblichkeitsrisiko gehen laut Statsistik Austria zwar tendenziell zurück, nicht zuletzt als eine Folge von Maßnahmen zur Früherkennung und von verbesserten Behandlungsmethoden (siehe Tabelle). Dennoch aber verkürzt eine Krebserkrankung die Lebenserwartung eines Menschen in Österreich noch immer deutlich. Die Lebenserwartung lag für einen österreichischen Mann im Jahr 2010 bei 77,7 Jahren, für eine Frau bei 83,2 Jahren. Für Männer mit einem bösartigen Tumor betrug sie 2010 dagegen im Durchschnitt um 2,8 Jahre weniger, für Frauen mit einer Krebsdiagnose sogar um 7,5 Jahre weniger.

Brustkrebs ist mit einem Anteil von gut 28 Prozent (bzw. 4.955 Fällen absolut) bei den Frauen in Österreich seit langem die häufigste Krebserkrankung. Da Brustkrebs durch das vermehrte Screening in einem immer früheren Stadium erkannt wird, ging die Sterblichkeit an Brustkrebs bei Frauen in den letzten zehn Jahren um 15 Prozent zurück. Dennoch war Brustkrebs auch 2009 die mit Abstand häufigste Krebstodesursache bei Frauen. 18 Prozent aller weiblichen Krebssterbefälle waren 2009 auf Brustkrebs zurückzuführen. Prostatakrebs machte im Jahr 2009 bei den Männern mit knapp 4.900 Fällen absolut ein Viertel aller bösartigen Neubildungen aus. Rund jeder zehnte Krebstodesfall bei den Männern war auf Prostata-Krebs zurückzuführen. Die Rate der Sterblichkeit an Prostatakrebs ging in den letzten zehn Jahren um rund ein Drittel zurück.

Obwohl die altersstandardisierte Neuerkrankungsrate der bösartigen Lungentumore bei den Männern in Österreich seit 1999 um 16 Prozent zurückgegangen ist, war Lungenkrebs mit rund 2.400 Sterbefällen die häufigste Krebstodesursache bei Männern im Jahr 2009. Für Frauen stieg die altersstandardisierte Neuerkrankungsrate seit 1999 um 26 Prozent an. Die Sterblichkeit an Lungenkrebs erhöhte sich bei den Frauen im selben Zeitraum um ein Sechstel. Mit rund 4.600 Fällen verursachte der Darmkrebs knapp 13 Prozent aller neudiagnostizierten Tumore im Jahr 2009. Die Sterblichkeit sank im Vergleichszeitraum für Männer um fast 30 Prozent und für Frauen um gut ein Drittel.

Bei den Männern in Deutschland ist in 29.133 Fällen (7,2% aller Sterbefälle) eine bösartige Neubildung der Lunge und Bronchien ursächlich für deren Tod, gefolgt von einer Krebserkrankung der Prostata in 12 217 Fällen (3,0%). Bei Frauen ist die häufigste Krebstodesursache Brustkrebs mit 17.066 Fällen (3,8%), die zweithäufigste ist Lungen- und Bronchialkrebs mit 13.088 Fällen (2,9%). In der Altersgruppe der 45- bis 65-Jährigen ist die Krebserkrankung mit einem Anteil von 41% an allen Sterbefällen die bedeutendste Todesursache. Das durchschnittliche Sterbealter der an Krebs Erkrankten liegt bei 73,6 Jahren und damit 6,7 Jahre unter dem allgemeinen Sterbealter.

Im Jahr 2009 wurden deutschlandweit 1.496.089 an Krebs erkrankte Patientinnen (682.361) und Patienten (813.728) im Krankenhaus behandelt und entlassen. Die häufigste Diagnose bei den Frauen war Brustkrebs mit 147.452 Fällen. Bei den Männern war der häufigste Grund für einen stationären Krankenhausaufenthalt die bösartige Neubildung von Bronchien und Lunge mit 128.058 Fällen.

Tags: Österreich, Behandlung, Brustkrebs, Darmkrebs, Deutschland, Frauen, Früherkennung, Gesundheit, Krebs, Krebsdiagnose, Lebenserwartung, Lungenkrebs, Manner, Medizin, Prostata-Krebs, Screening, Sterblichkeitsrisiko, Todesursache, Together it is possible, Tumor, Vorsorge, Weltkrebstag, Weltkrebstag 2012

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Mittwoch, 1. Februar 2012, von Elmar Leimgruber

Mit einer Lehrredaktion für alle Medienbereiche startet der Österreichische Journalisten Club (ÖJC) erstmals in Österreich “eine ganzheitliche außeruniversitäre Journalistenausbildung. Im Rahmen seiner Journalismus & Medien Akademie unter dem Titel “Journalismus 2020″ werden angehende Journalistinnen und Journalisten ab dem Wintersemester 2012/13 in einem zweisemestrigen Kurs von renommierten Journalisten in allen journalistischen Bereichen (Print, Hörfunk, Fernsehen und Multimedia) praxisnah unterrichtet werden.

Mit einer Lehrredaktion für alle Medienbereiche startet der Österreichische Journalisten Club (ÖJC) erstmals in Österreich “eine ganzheitliche außeruniversitäre Journalistenausbildung. Im Rahmen seiner Journalismus & Medien Akademie unter dem Titel “Journalismus 2020″ werden angehende Journalistinnen und Journalisten ab dem Wintersemester 2012/13 in einem zweisemestrigen Kurs von renommierten Journalisten in allen journalistischen Bereichen (Print, Hörfunk, Fernsehen und Multimedia) praxisnah unterrichtet werden.

Aufnahmebedingung ist das Bestehen des ÖJC-Assessment-Centers. Die Lehrveranstaltungen umfassen während der zweisemestrigen Dauer insgesamt 238 Unterrichtseinheiten, wobei eine abendliche Lehrveranstaltung mit vier Unterrichtseinheiten pro Woche plus jeweils ein Wochenende pro Monat als zweitägige Blockveranstaltung angeboten werden. Der Zeitplan orientiert sich an der Semestereinteilung der österreichischen Universitäten. Die Kosten betragen 890 Euro pro Semester. Die Studierenden an der Journalismus & Medien Akademie des ÖJC erhalten nach Abschluss der Ausbildung und nach Bestehen einer kommissionellen Prüfung ein Zertifikat.

In der Ausbildung geht es laut ÖJC nicht nur um den Erwerb von Grundkenntnissen der Abläufe in der Massenkommunikation und der Struktur und Organisation unterschiedlichster Medien, sondern sie erwerben vor allem berufsspezifische Fachkompetenz. Unterrichtsfächer sind u.a. Mediengeschichte, Verlagswesen, sowie Medien- und Urheberrecht, vor allem aber eine Schreibwerkstatt, in der von Print, Radio und TV über Pressefotografie bis zu Unternehmenskommunikation sämtliche journalistischen Darstellungsformen geübt werden. Dabei entstehen “echte” Medien, die später als Vorzeigeprodukte der Kursteilnehmer dienen.

Dieses Bildungsangebot ist laut ÖJC für alle interessant, die an einer fundierten und vielseitigen journalistischen Grundausbildung interessiert sind. Überdies stellt die Lehrredaktion des ÖJC eine Chance für jene Studienanfänger dar, welche die Eingangsphase in einem mediennahen Studienzweig nicht geschafft haben und folglich für dieses Fach an der jeweiligen Universität für ihr weiteres Leben gesperrt sind. Der Lehrgang kann aber auch berufsbegleitend besucht werden. Das kommt unter Umständen dann in Frage, wenn jemand einen Umstieg etwa von Print zu TV erwägt und sich rechtzeitig ein fundiertes Fachwissen aneignen möchte. Weitere Informationen: Journalismus & Medien Akademie des ÖJC, Blutgasse 3, 1010 Wien, Mail: office@oejc.at

Tags: Ausbildung, ÖJC, Österreich, Bildung, Fachkompetenz, Fachwissen, Fernsehen, Grundausbildung, Hörfunk, Journalismus, Journalismus & Medien Akademie, Journalismus 2020, Journalisten, Journalistenclub, Journalistinnen, Lehrredaktion, Medien, Medien- und Urheberrecht, Mediengeschichte, Multimedia, Pressefotografie, Print, Radio, Schreibwerkstatt, TV, Unternehmenskommunikation, Verlagswesen

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Mittwoch, 25. Januar 2012, von Elmar Leimgruber

Der digitale Musikmarkt wächst in Österreich und weltweit: Die gestern in London veröffentlichte IFPI Digital Music Report 2011 weist ein neuerliches Wachstum des weltweiten digitalen Musikmarktes aus. Im Jahr 2011 wurde weltweit ein Umsatz von 5,2 Mrd. Dollar (ca. vier Milliarden Euro) erzielt, eine Steigerung von 8% gegenüber 2010. Damit steuern die „Digital Sales“ bereits 32% zu den Gesamterlösen bei, 2010 waren es noch 29%.

Der digitale Musikmarkt wächst in Österreich und weltweit: Die gestern in London veröffentlichte IFPI Digital Music Report 2011 weist ein neuerliches Wachstum des weltweiten digitalen Musikmarktes aus. Im Jahr 2011 wurde weltweit ein Umsatz von 5,2 Mrd. Dollar (ca. vier Milliarden Euro) erzielt, eine Steigerung von 8% gegenüber 2010. Damit steuern die „Digital Sales“ bereits 32% zu den Gesamterlösen bei, 2010 waren es noch 29%.

In Österreich liegt das Wachstum am Online-Musikmarkt über dem internationalen Durchschnitt. Die heimischen Umsätze mit Internet- und Handy Musikdownloads sind im Vergleich zu 2010 um 14 % auf 24 Mio. Euro gestiegen. Internetdownloads von Einzelsongs sind um 18% gestiegen, der Download ganzer Alben um 22%. Der Anteil der online gekauften Musik in Österreich beträgt damit bereits rund 20% des Gesamtmarktes. Die Jahrescharts 2011 für Deutschland sind hier abrufbar.

Mit gleich drei Alben unter den Top 5 ist Andreas Gabalier Aufsteiger und Bestseller des Jahres in Österreich: Platz 1 für „Herzwerk“, Platz 3 für „Volksrock´n´roller“ und Platz 5 für „Da komm ich her“. Platz 4 geht an Hubert von Goisern mit „Entwederundoder“, der Dauerbrenner Kiddy Contest (Vol 17) belegt Platz 7 und „Oidaah pumpn muas´s“ von Trackshittaz schafft Platz 11 der Jahrescharts. Die erfolgreichsten internationalen Interpreten in Österreich waren Adele mit „21“ (Platz 2), David Guetta mit „Nothing But The Beat“ (Platz 6), Bruno Mars mit „Doo-Wops & Hooligans“ (Platz 8 ) und Andrea Berg mit „Abenteuer“ auf Platz 10. Die Single-Charts in Österreich werden von Jennifer Lopez ft. Pitbull mit „On The Floor“ angeführt. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen Alexandra Stan mit „Mr. Saxobeat“, Snoop Dog vs. David Guetta mit „Sweat“, Don Omar feat. Lucenzo mit „Danza Kuduro“ und Hubert von Goisern mit „Brenna tuats guat“.

Die wichtigsten Fakten aus dem weltweiten IFPI Digital Music Report 2011 auf einen Blick:

• 5,2 Milliarden Dollar (ca. 4 Milliarden Euro) weltweiter Umsatz mit digitalen Musikverkäufen in 2011, eine Steigerung um 8% gegenüber dem Vorjahr.

• 3,6 Milliarden Downloads verkauft (Songs und Alben insgesamt), ein Plus von 17%.

• 32% beträgt der Anteil der Digitalumsätze am weltweiten Musikmarkt; verglichen mit 5% bei Zeitungen, 4% bei Büchern und 1% beim Film.

• In einigen Märkten liegt der Anteil des Online-Umsatzes bereits über 50 % (USA: 52%, Süd-Korea: 53%)

• Die Zahl der Abonnenten von Musikabo-Services ist weltweit um 65% gestiegen; von 8,2 Millionen in 2010 auf 13,4 Millionen 2011.

• „Just The Way You Are“ von Bruno Mars ist mit mehr als 12,5 Millionen Downloads der Topseller 2011.

Der komplette IFPI-Report steht hier zum Download bereit.

Tags: Adele, Alexandra Stan, Andrea Berg, Andreas Gabalier, Österreich, Bruno Mars, David Guetta, Deutschland, Digital, Digitalumsatz, Don Omar, Downloads, Erlöse, Hubert von Goisern, IFPI, IFPI Digital Music Report 2012, Jennifer Lopez, Kiddy Contest, Kultur, Musik, Musikabo, Musikabo-Service, Musikmarkt, Musikverkäufe weltweit, Online-Musikmarkt, Online-Umsatz, Trackshittaz, Umsatz, Wachtum, Wirtschaft

Abgelegt in elmadon.com, Kulturia.com, magnamgloriam.com | Keine Kommentare »

Dienstag, 24. Januar 2012, von Elmar Leimgruber

Der ADAC-Testsieger: Rosskopf in Südtirol

Foto: © rosskopf.com

Rodeln gehört zu den beliebesten Winteraktivitäten von Familien. Der ADAC hat daher Preise (für zwei Erwachsene und zwei Kinder) und Service von 30 Rodelbahnen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol verglichen. Ein Drittel der Bahnen fiel im Bereich Sicherheit glatt durch. Geht es rein um den Preis, schneidet Deutschland am besten ab. Eiger Run im Schweizerischen Grindelwald heißt die Bahn auf dem letzten Platz mit dem Urteil: sehr mangelhaft. Das Prädikat des Testsiegers hingegen darf sich eine Anlage in Sterzing in Südtirol anheften:

“Die Rodelbahn Rosskopf, bequem per Gondel zu erreichen, sage und schreibe fast zehn Kilometer lang und mit einem maximalen Gefälle von 32 Prozent auf rund 100 Metern”, schwärmt der ADAC: “Das verspricht exzellentes Rodelvergnügen – und hält, was es verspricht, sogar nachts. Es gab zahlreiche Hinweise mit Verhaltensregeln und Notfallrufnummern, die Strecke war deutlich beschildert und zum Testzeitpunkt sehr gut präpariert, alle Gefahrenstellen präsentierten sich vorbildlich gesichert.

Der ADAC-Rodelbahnvergleich

Grafik: ADAC

Gegenüber Südtirol, Österreich und der Schweiz ist Deutschland laut ADAC unschlagbar günstig. Genau 43,83 Euro im Schnitt zahlt eine vierköpfige Familie dort für eine Fahrt bergab. In der Schweiz hingegen kostet das Rodelvergnügen mehr als das Doppelte (91,53 Euro). In Südtirol fallen durchschnittlich 54,08 Euro an, in Österreich 52,48 Euro. Aber auch innerhalb Deutschlands lohnt sich ein Preisvergleich. Auf der Hörnle-Bahn im oberbayerischen Bad Kohlgrub zahlt eine Familie mit 29 Euro für die einmalige Fahrt nur halb so viel wie auf der teuersten Bahn Seealpe in Oberstdorf (63,50 Euro). Die unterschiedliche Länge der Bahnen spielte bei dem aktuellen ADAC Preisvergleich keine Rolle.

Die Preise wurden für den durchschnittlichen Familienausflug ermittelt, sie gelten jeweils für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren und setzen sich zusammen aus dem günstigsten Tarif für eine Bergfahrt, den Kosten für vier Leihschlitten und eventuellen Gebühren für den Parkplatz. Dabei wurden, falls vorhanden, Familientarife und -rabatte berücksichtigt. Der ADAC Preisvergleich basiert auf einer Internetrecherche im Dezember 2011. Im Fokus standen dabei dieselben Strecken wie im ADAC Rodelbahn-Test, den der Club im vergangenen Jahr veröffentlichte und in dem die Sicherheit und der Service an Rodelbahnen bewertet wurden.

Tags: ADAC, ADAC-Vergleich, Österreich, Deutschland, Familie, Familientarife, Gebühren, Internet-Preisvergleich, Internetrecherche, Konsumentenschutz, Lift, Rodelbahn, Rodeln, Rosskopf, Südtirol, Schlitten, Schweiz, Service, Sicherheit, Test, Testsieger, Vergleich, Wintersport

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Donnerstag, 19. Januar 2012, von Elmar Leimgruber

Österreichs Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger mit Südtirols Landeshauptmann Luis Durnwalder

Foto: LPA/Bernhard J. Holzner

Südtirols Landeshauptmann Luis Durnwalder traf gestern (Mittwoch) in Wien unter anderem Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger sowie Bundespräsident Heinz Fischer. “Auch die neue italienische Regierung hat sich an die Autonomie zu halten”, erklärte Spindelegger nach dem Treffen in Wien vor Journalisten: “Wenn notwendig, werde ich auch meine Stimme in Rom erheben”, so Spindelegger. Ähnlich reagierte auch der Bundespräsident, für den Fall, dass eigene Verhandlungen der Südtiroler in Rom nicht erfolgreich wären: “Für diesen Fall hat uns der Bundespräsident seine Unterstützung zugesagt”, so Durnwalder nach dem Treffen mit Fischer.

Die Folgen von Sparpaket und Liberalisierungen für Südtirols Autonomie hat Landeshauptmann Luis Durnwalder mit Vizekanzler Michael Spindelegger diskutiert. Die Marschroute: Südtirol wird selbst mit Rom verhandeln, sollten danach aber noch Autonomie-Bestimmungen verletzt werden, hoffe man auf Unterstützung von Seiten Österreichs. Beraten wurde heute zudem über Brenner-Basistunnel (BBT) und Doppelpass. “Ich habe den Vizekanzler über die Auswirkungen des Sparpakets auf Südtirol informiert und ihm versichert, dass wir in jedem Fall selbst über unseren Beitrag zur Sanierung des Staatshaushalts mit Rom verhandeln werden”, so der Landeshauptmann, der allerdings betont: “Worauf die Landesregierung aber besteht, ist, dass es solche Verhandlungen überhaupt gibt.”

Österreichs Staatsoberhaupt Heinz Fischer mit Südtirols Landeshauptmann Luis Durnwalder

Foto: LPA

Die selbe Ausgangslage gebe es auch bei den Auswirkungen der weitreichenden Liberalisierungen, die die Regierung Monti ins Auge gefasst hat. “Da reden wir über Bereiche, in denen ganz klar unsere Autonomiebestimmungen verletzt worden sind”, so Durnwalder. Auch hier gelte es demnach, zunächst das direkte Gespräch mit Ministerpräsident Mario Monti zu suchen, um diese Brüche von Statut, Paketregelungen und Mailänder Abkommen aus der Welt zu schaffen. “Sollten auch nach den Verhandlungen mit Rom aber Bereiche übrig bleiben, in denen der Staat grundlegende Autonomiebestimmungen verletzt, so habe ich heute um die entsprechende Unterstützung Wiens ersucht”, so der Landeshauptmann, der von Vizekanzler Spindelegger darüber informiert worden ist, dass dieser schon bald zu Besuch in Rom sei. “Bei diesem Besuch wird auch die Südtiroler Autonomie ein Thema sein”, habe ihm Spindelegger versprochen, erklärte Durnwalder.

Zum Brenner-Basistunnel versicherte Spindelegger, dass Österreich das Projekt nicht infrage stelle, was der Vizekanzler auch beim Treffen mit Ministerpräsident Monti bestätigen werde. Österreich prüfe allerdings, ob bei diesem Bauvorhaben Einsparungen erreicht werden könnten. Zur Sprache kam heute schließlich auch die Frage nach einer eventuellen doppelten Staatsbürgerschaft für die Südtiroler. “Ich wollte beim Außenminister in Erfahrung bringen, inwieweit es auf die Frage der doppelten Staatsbürgerschaft Antworten gebe, nachdem ich weiß, dass Österreich die Angelegenheit eingehend prüft”, so Durnwalder. Spindelegger habe ihm erklärt, dass er das Thema sowohl im Lichte der österreichischen Regelungen, als auch in jenem internationaler Konventionen prüfen lasse, dass ein Ergebnis dieser Überprüfungen aber noch ausstehe. Er persönlich sei gegen die doppelte Staatsbürgerschaft, hatte Spindelegger noch vor einigen Wochen in einem Interview mit der Tiroler Tageszeitung (TT) erklärt, was für massive politische Wogen sorgte.

Zu Gast bei der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen: Peter Jankowitsch, Luis Durnwalder, Wolfgang Schüssel, Andreas Khol

Foto: LPA

Nach seinem Treffen mit Vizekanzler und Außenminister Michael Spindelegger sowie einem Vortrag zur Südtirol-Autonomie vor der von Altbundeskanzler Wolfgang Schüssel geleiteten Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen (siehe Foto) war Landeshauptmann Durnwalder in der Wiener Hofburg zu Gast bei Bundespräsident Fischer. Die Themen des rund einstündigen Gesprächs waren die selben, wie jene beim Treffen mit Spindelegger, allen voran die Pläne der Regierung Monti zu Sparen und Liberalisierung, der Ausbau der Eisenbahnachse über den Brenner, sowie die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler.

“Es geht in erster Linie darum, dass wir Ministerpräsident Monti von der – auch verfassungsrechtlichen – Bedeutung unserer Autonomie überzeugen”, erklärte der Landeshauptmann. Diese Aufgabe werde zunächst die Südtiroler Politik zu übernehmen haben. Erst im Falle eines Scheiterns in den Verhandlungen mit Monti wolle man sich an Wien wenden.

Zweites Thema des Gesprächs mit dem Bundespräsidenten war der Ausbau der Eisenbahnachse über den Brenner, deren technische Umsetzung (samt Möglichkeiten zu Einsparungen) von österreichischer Seite geprüft werden soll. “Ich habe den Bundespräsidenten noch einmal über die Position der Südtiroler Landesregierung informiert, die nach wie vor davon überzeugt ist, dass es zum BBT keine Alternative gibt”, so der Landeshauptmann, der eine technische Überprüfung durchaus verstehen kann, aber gleichzeitig darauf drängt, dass die Arbeiten nicht unterbrochen werden. Der Bundespräsident habe ihm gegenüber indes betont, dass er nicht die Bundesregierung ersetzen könne, dass er aber dafür sei, dass internationale Vereinbarungen und Verpflichtungen eingehalten würden.

Tags: Andreas Khol, Autonomie, Österreich, Österreichische Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen, Brenner-Basistunnel (BBT), Doppelpass, doppelte Staatsbürgerschaft, Heinz Fischer, internationale Konventionen, Italien, Luis Durnwalder, Mario Monti, Peter Jankowitsch, Politik, Südtirol, Südtirol-Autonomie, Sparpaket, Staatshaushalt, Tiroler Tageszeitung (TT), Wolfgang Schüssel

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Montag, 16. Januar 2012, von Elmar Leimgruber

Canon und APA prämieren auch 2012 wieder die besten Pressebilder des Jahres: Zum siebenten Mal schreiben Canon Österreich und die APA – Austria Presse Agentur 2012 den renommierten nationalen Fotopreis “Objektiv” aus. Pressefotografinnen und -fotografen sind aufgerufen, ihre spannendsten, ausdrucksstärksten und ideenreichsten Arbeiten einzureichen und sich für den Objektiv 2012 zu bewerben. Einsendeschluss ist der 1. April 2012. Einreichungen sind ausschließlich über die Online-Plattform http://einreichungen2012.objektiv-fotopreis.at möglich.

Canon und APA prämieren auch 2012 wieder die besten Pressebilder des Jahres: Zum siebenten Mal schreiben Canon Österreich und die APA – Austria Presse Agentur 2012 den renommierten nationalen Fotopreis “Objektiv” aus. Pressefotografinnen und -fotografen sind aufgerufen, ihre spannendsten, ausdrucksstärksten und ideenreichsten Arbeiten einzureichen und sich für den Objektiv 2012 zu bewerben. Einsendeschluss ist der 1. April 2012. Einreichungen sind ausschließlich über die Online-Plattform http://einreichungen2012.objektiv-fotopreis.at möglich.

Die Fotos müssen zwischen 1. April 2011 und 31. März 2012 in einem österreichischen Medium (Print, Online oder Agentur) veröffentlicht worden sein. Der mit insgesamt 24.000 Euro Warenwert dotierte Preis hat das Ziel, auf die hervorragende Qualität heimischer Pressefotografie aufmerksam zu machen, und rückt die Menschen hinter den Kameras in den Fokus.

Objektiv 2011-Gewinner: (v.l.n.r.:) Stephan Boroviczeny (Gewinner Wirtschaft), Andreas Reichart (Gewinner Sport), Heinz Stephan Tesarek (Gewinner Chronik, Fotoserien sowie Gesamtsieger), Roland Schlager (Gewinner Innen- und Außenpolitik), Erich Reismann (Gewinner Kunst und Kultur).

FOTO: APA/Ludwig Schedl

Die Bilder werden nach inhaltlicher Aussagekraft sowie nach ästhetischen, technischen und gestalterischen Qualitätsstandards beurteilt und im Zuge eines anonymisierten Verfahrens bewertet. Gekürt werden Siegerinnen und Sieger in den Kategorien Innen- und Außenpolitik, Wirtschaft, Chronik, Kunst und Kultur, Sport und Fotoserien.

Die Jury 2012 besteht aus langjährigen Medien- und Fotografieprofis und wird 2012 u.a. durch den legendären Pressefotografen Erich Lessing, die Standard-Chefredakteurin Alexandra Föderl-Schmid, die stv. News-Chefredakteurin Corinna Milborn sowie dem Bildarchivdirektor der Österreichischen Nationalbibliothek, Hans Petschar, unterstützt.

Im Juni 2012 werden die besten Bilder im Rahmen einer Veranstaltung der Öffentlichkeit vorgestellt sowie auf www.objektiv-fotopreis.at publiziert. Die prämierten Werke werden zudem gemeinsam mit der Ausstellung des unabhängigen “World Press Photo Award” in Österreich präsentiert sowie in weiteren Ausstellungen quer durch das Land zu sehen sein. Die österreichische Nationalbibliothek übernimmt die Siegerfotos in ihre Bildarchive, womit diese für nachfolgende Generationen zu Dokumentations- und Recherchezwecken bewahrt bleiben.

Tags: Agentur, Alexandra Föderl-Schmid, Austria Presse Agentur (APA), Österreich, Österreichische Nationalbibliothek, Bildarchiv, Canon, Corinna Milborn, Erich Lessing, Foto, Hans Petschar, Journalismus, Journalisten, Medien, Objektiv 2012, Objektiv Fotopreis, Online, Presse, Pressefotograf, Pressefotografie, Print, World Press Photo Award

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Samstag, 14. Januar 2012, von Elmar Leimgruber

Wirklich ernsthaft bei den öffentlichen Geldern (Steuergeldern) sparen, das wollen Österreichs Politiker aller Farben nicht oder nur unzureichend. Es kommen wenig sinnvolle Vorschläge (ÖVP…) oder populistische Forderungen (SPÖ, Grüne, FPÖ). Als der Hut vor einigen Wochen brannte, beschloss man zwar in der rot-schwarzen Regierung auf die Schnelle eine Schuldenbremse in die Verfassung zu bekommen, doch als das AAA-Rating weiter sicher schien, war alles wieder beim Alten und man hatte den Eindruck, dass die Schuldenbremse nun so wichtig auch wieder nicht für die beiden Regierungsparteien SPÖ und ÖVP ist:

Wirklich ernsthaft bei den öffentlichen Geldern (Steuergeldern) sparen, das wollen Österreichs Politiker aller Farben nicht oder nur unzureichend. Es kommen wenig sinnvolle Vorschläge (ÖVP…) oder populistische Forderungen (SPÖ, Grüne, FPÖ). Als der Hut vor einigen Wochen brannte, beschloss man zwar in der rot-schwarzen Regierung auf die Schnelle eine Schuldenbremse in die Verfassung zu bekommen, doch als das AAA-Rating weiter sicher schien, war alles wieder beim Alten und man hatte den Eindruck, dass die Schuldenbremse nun so wichtig auch wieder nicht für die beiden Regierungsparteien SPÖ und ÖVP ist:

Und vor allem wurde dieses Thema von vorne herein vollkommen falsch angegangen: Man diskutierte lieber darüber, wie man diese Schuldenbremse umsetzen könnte anstatt anstatt von vorne herein uneingeschränkt Ja dazu zu sagen.. Während die ÖVP die einzige war, welche bedingungslos die Schuldenbremse sofort in der Verfassung haben wollte, gab es von der SPÖ zwar auch ein Ja dazu, aber gleich ein Aber und ein Wie und so weiter. Natürlich kommen, wenn schon eine Regierungspartei Vorgaben stellt, auch die Oppositionsparteien ebenfalls auf den Geschmack ihre Zustimmung zu diesem notwendigen Verfassungsgesetz zu erpressen.

Das ist, wie ich schon unlängst schrieb, ein politisches Kasperltheater, der seinesgleichen in Europa sucht. Es geht jetzt nicht darum, seine eigenen politischen Visionen und Ideen verwirklichen zu können, dafür ist das Thema, die Kreditwürdigkeit und damit auch Glaubwürdigkeit Österreichs viel zu wichtig. Traurig und schlimm genaug, dass dies die betreffenden Politiker offenbar nicht so sehen. Und so musste der gestrige Tag irgendwann kommen und er kam tatsächlich -und für viele völlig überraschend: Im Gegensatz zu Deutschland hat Österreich gestern sein AAA-Rating verloren. Schlimm genug. Noch schlimmer sind die Reaktionen der Politiker dazu, welchen offenbar der Ernst der Lage immer noch nicht bewusst ist: Eine Herabstufung durch die wichtigste der Rating-Agenturen zu verharmlosen mag zwar sicher angenehm sein und der eigenen verletzten Seele wohltun. Aber das Problem wird damit verdrängt anstatt endlich angepackt.

Beide Regierungsparteien SPÖ und ÖVP seien hiermit ultimativ aufgerufen, endlich Verantwortung für Österreich zu übernehmen und wirksame Maßnahmen zu setzen, um die Schulden zu mindern und um die höchste Kreditwürdigkeit wiederzuerlangen. Und die Oppositionsparteien FPÖ, Grüne und BZÖ müssen auch endlich auch erkennen, dass sie ihrem Land schaden, wenn sie ihre eigenen politischen Ziele vor wichtiger nehmen als das Wohl Österreichs.

Und dies muss hier auch klar (vor allem der FPÖ) gesagt werden: Es gibt keine Zukunft Österreichs außerhalb der EU, sondern nur in dieser Gemeinschaft: In Zeiten der Not und Bedrängnis kann die richtige Antwort nicht Trennung lauten, sondern: noch mehr zusammenrücken. Und wenn ein Land, wie aktuell Ungarn aus nationalistischem Geist heraus offenbar nicht verstehen will, wie sehr es die EU mehr braucht als umgekehrt, dann wird es eben die Konsequenzen aus seinem Handeln auch tragen müssen: Wer sich in einer Gemeinschaft nicht an gemeinsame Spielregeln hält, wird eben zum Außenseiter und landet schließlich im Out.

Und ich appelliere wieder mal: Die Schuldenbremse ist aktuell ein absolutes Muß, weil sonst die Kreditwürdigkeit Österreichs weiter sinken würde, was immer teurere Zinsen und damit immer noch höhere Schulden bedeuten würde: Dies kann niemand wollen, dem Österreich und seine Menschen wichtig sind: Also muß eine (vorübergehend inhaltlich nicht konkret definierte) Fünfparteieneinigung, also eine Grundsatzentscheidung für die Schuldenbremse angestrebt werden. Und jene Parteien, die weiterhin erpresserisch darauf pochen, dass sie nur dann dafür sind, wenn im Gegensatz auch ihre konkreten politischen Inhalte umgesetzt werden, beweisen damit ihre nicht Konsens-Fähigkeit und ihre mangelnde Loyalität den wichtigen Anliegen Österreichs und seiner Bevölkerung gegenüber: dann möge es eben so sein: solche Parteien wären aber für mich nicht wählbar. Erst nachdem die 5-Parteien-Einigung zum Verfassungrang der Schuldenbremse geführt hat, darf man meinetwegen wieder über die Inhalte streiten, die dazu tauglich sind, dass man sie auch nachhaltig umsetzen kann. Aber zuerst muss diese notwendige Schuldenbremse in die Verfassung, um der ganzen Welt die Bereitschaft zur Sparsamkeit zu dokumentieren und auch, um auch künftige Regierungen an diese Verantwortung zu binden.

Daß so genannte Vermögenssteuern (Reichensteuern), wie sie derzeit vor allem SPÖ und Grüne anstreben, der falsche Weg sind, zumindest wenn sie nicht wirklich ausschließliche jene 10 Prozent der Bevölkerung betreffen, welche 58% des Vermögens in Österreich besitzen, habe ich bereits dokumentiert: Alle anderen Menschen in Österreich sind nämlich nicht wirklich vermögend (im Sinne von Geld, Sach- und Immobilienreserven): man würde damit -nach den bereits geschädigten Armen im Land- zusätzlich auch die Existenzgrundlage des gesamten Mittelstandes massiv bedrohen.

Sehr wohl aber wäre eine in letzter Zeit unter diesem Wort laufende “Solidarabgabe” von Menschen, welche ein Jahreseinkommen von 200.000 Euro überschreiten, also für Großverdiener, durchaus sinnvoll. So lange sie ihren weit überdurchschnittlichen hochdotierten Job ausüben, bezahlen sie eine Solidarabgabe (Sondersteuer) zusätzlich und sobald sie den nicht mehr ausüben, fällt er weg: das ist gerecht. Jedoch Menschen und Betriebe (durch Erbschafts- oder Immobiliensteuern) zu bestrafen, weil sie erfolgreich und tüchtig gearbeitet haben, was sich auch positiv für künftige Generationen auswirken soll und muss, wäre sicher der falsche Weg. Der richtige Weg aber wäre der, sinnvolle Sparmaßnahmen vor allem in der öffentlichen Verwaltung (auch im Spitalsbereich) und in anderen Bereichen zu setzen, um ausgabenseitig zu sparen. reichen die eingesparten Gelder nicht, werden wohl -zumindest vorübergehende- Solidarbeiträge notwendig sein.

Tags: AAA Rating, Österreich, ÖVP, Erbschaftssteuern, EU, Europa, Fünfparteieneinigung, FPÖ. BZÖ, Glaubwürdigkeit, Grüne, Immobiliensteuern, Kreditwürdigkeit, Politik, Rating-Agenturen, Reichensteuer, Schuldenbremse, Solidarabgabe, Sondersteuer, Soziales, Sparmaßnahmen, SPÖ, Ungarn, Verantwortung, Verfassungsgesetz, Vermögenssteuern, Wirtschaft

Abgelegt in Meinsenf.net | 2 Kommentare »

Sonntag, 8. Januar 2012, von Elmar Leimgruber

23 Prozent der gesetzlichen Krankenversicherung fließen in die Verwaltung

Grafik: A.T. Kearney

Das öffentliche deutsche Gesundheitssystem hat laut einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens A.T. Kearney ein mögliches Einsparungspotial in Höhe von bis zu 40,4 Milliarden Euro. Durch einen “aufgeblasenen Verwaltungsapparat” wurden demnach allein im Jahr 2010 tatsächlich 40,4 Milliarden Euro verschleudert. Die Studie von A.T. Kearney zeigt zudem erstmals auf, dass von jedem einzelnen Euro Beitragszahlung höchstens 77 Cent für direkt am Patienten wertschöpfende Tätigkeiten ausgegeben werden konnten. Die 23 prozentige Verwaltungskostenquote des deutschen Gesundheitssystems ist so um den Faktor 3,8 höher als der durchschnittliche Wert in deutschen Industrieunternehmen, der 6,1 Prozent beträgt.

Darüber hinaus kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass 68 Prozent der gesamten Verwaltungskosten bzw. 27,5 Milliarden Euro durch die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) selbst verursacht werden. Dies entspricht einem tatsächlichen Verwaltungsaufwand von 15,6 Prozent bezogen auf die 176 Milliarden Euro Gesamtausgaben. Dieser Verwaltungskostenanteil ist um den Faktor 2,9 größer als die von der GKV offiziell berichteten Verwaltungskosten von 5,4 Prozent bzw. 9,5 Milliarden Euro.

Die Studie von A.T. Kearney hat bezogen auf die Verwaltungskosten ein Einsparpotenzial von mindestens 13 Milliarden Euro identifiziert. Von jedem Euro können mindestens 8 Cent eingespart werden: “Der Beitragssatz ließe sich von 15,5 Prozent auf mindestens 14,2 Prozent senken”, so Oliver Scheel, Partner bei A.T. Kearney und Leiter des Beratungsbereichs Pharma & Healthcare. Das Einsparpotenzial beträgt somit konkret 252,90 Euro pro Beitragszahler pro Jahr oder 1,3 Prozentpunkte des Beitragssatzes. Das deutsche Gesundheitswesen verfügt über ein signifikantes und bislang ungenutztes Effizienzsteigerungs- und Kostendämpfungspotenzial, so A.T. Kearney. Im Rahmen einer unabhängigen und eigenfinanzierten Studie wurde im Zeitraum Juni bis August 2011 eine Marktforschungsanalyse mit 6.000 Leistungserbringern durchgeführt.

Auch nach den Vorstellungen der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) kann -anstatt die Ausgaben einzuschränken- das Kostenwachstum in der gesetzlichen Krankenversicherung auf Verwaltungsebene erheblich eingeschränkt werden, indem bestehende, wenig effiziente Strukturen neu geordnet würden. “Die Aufgaben der stationären Versorgung durch die Spitäler gehören klar getrennt von der Akutversorgung in den Spitalsambulanzen und den Aufgaben der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte”, erklärte der oberste Ärztevertreter Walter Dorner. Wer aber als Politiker seine soziale Aufgabe ernst nehme, werde dazu stehen müssen, dass es angesichts der steigenden Lebenserwartung und der damit verbundenen Zunahme vor allem chronischer Erkrankungen einerseits und des Fortschritts der Medizin andererseits nur schwer vertretbar sei, für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung immer weniger Geld auszugeben.

Wohnortnahe Ordinationen und neue Kooperationsformen von niedergelassenen Ärzten könnten einen Gutteil der Versorgungsaufgaben übernehmen, die in den Spitalsambulanzen zu unhaltbaren Überlastungen führten. Dabei verwies Dorner auf das kürzlich von der Ärztekammer angeregte Modell der Akutordinationen. Diese könnten als den Spitälern vorgeschaltete allgemeinmedizinische Einrichtungen dafür sorgen, dass echte Notfälle sofort behandelt werden – je nach medizinischer Erfordernis entweder im Krankenhaus oder in der Akutordination. Patienten, bei deren Beschwerden keine Akutbehandlung notwendig sei, würden an den entsprechenden Fach- oder an den Hausarzt überwiesen.

“Ein weiterer wichtiger Schritt zur Einbremsung des Kostenwachstums ist aus Sicht der Ärztekammer das Hausarztmodell”, hält Dorner fest. Schließlich habe auch der Rechnungshof die enorme Belastung der Spitalsambulanzen nicht nur durch Erst-, sondern auch durch Nachbehandlungen bestätigt. Das Hausarztmodell sieht vor, dass sich Patienten einen Haus- und Vertrauensarzt wählen, der sie zielgerichtet durchs Gesundheitssystem lotst und im Idealfall ein Leben lang betreut. Würde man die Hälfte dieser Nachbehandlungen in den dafür bestens gerüsteten niedergelassenen Bereich verlagern, ergäbe sich auch hier eine jährliche Kostenersparnis in Millionenhöhe, so der Präsident der Ärztekammer.

Tags: A.T. Kearney, Akutordination, Ambulanzen, Ärzte, Österreich, Österreichische Ärztekammer (ÖAK), BEratung, Deutschland, Effizienzsteigerung, Einsparungspotential, Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), Gesundheit, Gesundheitssystem, Gesundheitsversorgung, Gesundheitswesen, Hausarzt, Hausarztmodell, Kostenersparnis, Kostenwachstum, Lebenserwartung, Leistungsbringer, Marktforschung, Marktforschungsanalyse, Oliver Scheel, Patienten, Politik, Politiker, Rechnungshof, Soziales, Spitalsambulanz, Studie, Untersuchung, Verwaltung, Verwaltungsapparat, Verwaltungsaufwand, Verwaltungskostenabgabe, Walter Dorner

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Freitag, 6. Januar 2012, von Elmar Leimgruber

Bis Ende des Jahres 2012 soll unter dem Bozner Siegesdenkmal ein Dokumentationszentrum entstehen, in dem das Bauwerk aus der Zeit des Faschismus umfassend erklärt und in einen historischen Kontext eingebettet wird. Dies sieht das Programmabkommen vor, das am Sitz des Regierungskommissariats in Bozen unterzeichnet worden ist.

Mit den Unterschriften von Südtirols Denkmal- und Kultur-Landesrätin Sabina Kasslatter Mur, Bozens Bürgermeister Luigi Spagnolli und Regierungskommissar Fulvio Testi ist der Bau des Dokumentationszentrums unter dem Bozner Siegesdenkmal offiziell besiegelt worden. Für die Verwirklichung der Ausstellung stellt der Staat 834.000 Euro bereit, Land und Stadt Bozen steuern jeweils 100.000 Euro bei. Innerhalb 2012 soll die Ausstellung stehen.

Das so genannte Siegesdenkmal in Bozen wurde 1928 in der Zeit des italienischen Faschismus auf direkten Wunsch von Benito Mussolini errichtet und stellt bis heute eine schwere Provokation für die Südtiroler Bevölkerung dar. Um die ethnischen Spannungen abzubauen und ein friedliches Miteinander zu fördern, benannte die Bozner Stadtregierung 2002 den Platz um das Denkmal herum in Friedensplatz um. Der darauffolgende Protest der nationalistischen italienischen Rechtsparteien führte zu einem Referendum, in welchem sich die Mehrheit der in Bozen Lebenden (rund 73% italienisch- und 26% deutschsprachig) wiederum für den in der Faschistenzeit eingeführten Namen Siegesplatz aussprachen.

Das so genannte Siegesdenkmal in Bozen wurde 1928 in der Zeit des italienischen Faschismus auf direkten Wunsch von Benito Mussolini errichtet und stellt bis heute eine schwere Provokation für die Südtiroler Bevölkerung dar. Um die ethnischen Spannungen abzubauen und ein friedliches Miteinander zu fördern, benannte die Bozner Stadtregierung 2002 den Platz um das Denkmal herum in Friedensplatz um. Der darauffolgende Protest der nationalistischen italienischen Rechtsparteien führte zu einem Referendum, in welchem sich die Mehrheit der in Bozen Lebenden (rund 73% italienisch- und 26% deutschsprachig) wiederum für den in der Faschistenzeit eingeführten Namen Siegesplatz aussprachen.

Am 22. Februar 2005 enthüllten dann die Vertreter der Gemeinde Bozen vor dem Denkmal Tafeln, die in den Sprachen, deutsch, italienisch, ladinisch und englisch an die Leiden der Bevölkerung und die Verbrechen der Faschisten in jener Zeit erinnern: “Stadt Bozen – Dieses Denkmal ist vom faschistischen Regime errichtet worden, um den Sieg Italiens im Ersten Weltkrieg zu feiern. Dieser brachte die Teilung Tirols und die Abtrennung der Bevölkerung dieses Landes vom Vaterland Österreich mit sich. Frei und demokratisch verurteilt die Stadt Bozen die Zwistigkeiten und Diskriminierungen der Vergangenheit und jede Form von Nationalismus und verpflichtet sich im europäischen Geist die Kultur des Friedens und des Zusammenlebens zu fördern. 2004.”

“Von außen erweckt das Siegesmonument den Eindruck, dass die Werte des Faschismus immer noch gültig seien.” Diese ideologische Entladung soll durch das Dokumentationszentrum in den 13 Räumen und der Krypta unter dem Bauwerk aus den späten 1920er Jahren geschehen, erklärt Kasslatter Mur: “Die Ausstellung soll historisches Wissen vermitteln. Das ist unbedingt notwendig, denn nur wer die Geschichte kennt, kann auch dieses Bauwerk in den richtigen Kontext stellen. Wenn man’s nicht weiß, kann man’s nicht sehen.” Bozens Bürgermeister Luigi Spagnolli dazu: “Das Dokumentationszentrum soll der gesamten Bevölkerung Bozens ein wichtiges Kapitel der Stadtgeschichte näher bringen. Die italienischsprachigen Bozner sollen verstehen, wo und wie die so genannte Neustadt entstanden ist und den deutschprachigen Boznern soll vermittelt werden, warum die Italiener hierher gekommen sind.” Regierungskommissar Testi, der als “Eigentümervertreter” des Denkmals das Schriftstück zur Errichtung des Dokumentationszentrums unterschrieben hat, hat das Abkommen zwischen Staat, Land und Stadt Bozen als ein Schriftstück von “historischer Bedeutung” bezeichnet, das eine Investition in die Zukunft darstelle.

Eine fünfköpfige Kommission, bestehend aus Architekt Ugo Soragni, dem Leiter der regionalen Direktion für die Kultur- und Landschaftsgüter des Kulturministeriums, der Direktorin des Landesarchivs Christine Roilo, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Landesarchivs Andrea Di Michele, der Direktorin des Amtes für Museen und kunsthistorische Kulturgüter der Stadt Bozen Silvia Spada sowie dem Direktor des Bozner Stadtarchivs Hannes Obermair, hat bereits im Mai 2011 einen Parcours ausgearbeitet, der kurz vor Weihnachten vom zuständigen Ministerium in Rom abgesegnet worden war.

Im Dokumentationszentrum sollen unter anderem die Geschichte des Denkmals selbst, der Erste Weltkrieg und seine Folgen für Südtirol, die Politik Italiens in der Zwischenkriegszeit gegenüber der Südtiroler Minderheit, die Errichtung der Bozner „Neustadt“ zwischen dem alten Stadtzentrum und Gries, die Option im Jahr 1939, der Zweite Weltkrieg, die Geschichte des NS-Lagers in Bozen sowie das Kriegsende und der demokratische Neubeginn erklärt werden. Für die Verwirklichung des Parcours steht etwa eine Million Euro bereit, den Großteil davon trägt der Staat (834.000 Euro), jeweils 100.000 Euro finanzieren das Land und die Stadt Bozen.

Tags: Österreich, Benito Mussolini, Bozen, Dokumentationszentrum, Faschismus, Frieden, Friedensplatz, Fulvio Testi, Italien, Kasslatter-Mur, Kultur, Luigi Spagnolli, Nationalismus, NS-Lager, Parcour, Südtirol, Siegesdenkmal, Siegesdenkmal Bozen, Siegesplatz, Teilung Tirols

Abgelegt in Kulturia.com | Keine Kommentare »

Donnerstag, 5. Januar 2012, von Elmar Leimgruber

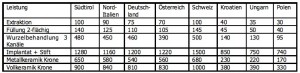

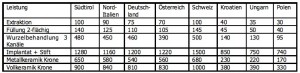

Zahnbehandlungen sind teuer, jedoch nicht überall in der Europäischen Union (EU). Dies beweist eine soeben veröffentlichte Erhebung der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS), welche die Preise in Südtirol, Norditalien, Österreich, Deutschland, Ungarn, Kroatien, Polen und der Schweiz verglichen hat: Demnach kostet der Gang zum Zahnarzt in der Schweiz durchschnittlich am meisten und in Polen, gefolgt von Ungarn und Kroatien am wenigsten.

Zahnbehandlungen sind teuer, jedoch nicht überall in der Europäischen Union (EU). Dies beweist eine soeben veröffentlichte Erhebung der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS), welche die Preise in Südtirol, Norditalien, Österreich, Deutschland, Ungarn, Kroatien, Polen und der Schweiz verglichen hat: Demnach kostet der Gang zum Zahnarzt in der Schweiz durchschnittlich am meisten und in Polen, gefolgt von Ungarn und Kroatien am wenigsten.

Südtirol selbst zählt bei den Kosten für Zahnbehandlungen zu den Spitzenreitern. Ebenfalls eher teuer sind Norditalien, Deutschland und Österreich, was jedoch nichts über die Qualität der einzelnen Dienstleistungen in verschiedenen Ländern aussagt. Eine Erhebung einer deutschen Versicherung ergab zudem, dass in weniger als einem Drittel von 114 untersuchten Zahnarztpraxen in Deutschland Befund und Beratung so gut waren, wie es der Patient erwarten darf.

Vergleich Zahnbehandlungen

Tabelle: verbraucherzentrale.it

Beispiele: Das Zahnziehen kostet so zwischen 30 Euro in Polen bzw. 35 Euro in Ungarn und 70 Euro in Österreich bzw. 100 Euro in Südtirol und der Schweiz. Die Setzung von Implantaten inklusive Stift kostet im direkten Preisvergleich zwischen 740 Euro in Polen (Ungarn 750 Euro) und 1500 Euro in der Schweiz (Südtirol 1280 Euro). Ausschlaggebend für die Wahl des Zahnarztes sollte aber dennoch das Vertrauen in den Zahnarzt sein, so die Verbraucherzentrale.

Das größte Sparpotential liegt klaut Verbraucherzentrale in einer umfassenden Vorinformation; diese ist auch die sicherste Garantie dafür, dass man sinnvolle und gute Sparmöglichkeiten ausfindig macht. Als Patient ist man gut beraten, mehrere Heilungspläne und Kostenvoranschläge einzuholen, und diese genau zu vergleichen. Mehrere Heilungspläne bedeuten einen präziseren Überblick, und man kann sich genauer versichern, die richtige Behandlung zu erhalten.

Die Kostenvoranschläge helfen dann bei der Auswahl des günstigsten Angebots, ob dies nun in- oder ausländisch ist. Und mit etwas Verhandlungsgeschick ist es laut VZS auch im Inland durchaus möglich, Preisnachlässe von 10% bis 15% zu erzielen. Bei Behandlungen im Ausland sollte man zudem nicht vergessen, die Zusatzkosten für Fahrt und Aufenthalt sowie Kosten für eventuell anfallende Nachbehandlungen mit einzurechnen. Die in jedem Fall schriftlichen Kostenvoranschläge sollten stets transparent und detailliert sein; alle nicht gesondert verrechneten Nebenkosten gehören aufgeführt. Auf der Homepage der VZS www.verbraucherzentrale.it steht ein Musterkostenvoranschlag zur Verfügung, der sich hierfür bestens eignet. Weiters sollten auch das für den Zahnersatz verwendete Material, dessen Fertigungsort und die Garantieleistungen klar angegeben werden.

Tags: Österreich, Behandlung, Deutschland, Europa, Garantie, Implantat, Kostenvoranschlag, Kroatien, Medizin, Nebenkosten, Norditalien, Polen, Preisvergleich, Südtirol, Schweiz, Sparpotential, Ungarn, Verbraucherzentrale Südtirol (VZS), Vergleich, Vergleich Zahnbehandlungen, WirtschaftGesundheit, Zahnarzt, Zahnbehandlung, Zentraleuropa, Zusatzkosten

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Der diesjährige Weltkrebstag, welcher alljährlich am 4. Februar stattfindet, steht heuer unter dem Motto “Together it is possible!”. Durch die gemeinsamen, überparteilichen Anstrengungen von Regierungen, relevanten Organisationen sowie jedem Einzelnen sollen die frühzeitigen Sterbefälle weiter reduziert werden. Die häufigsten Krebslokalisationen bei Männern in Österreich sind die Prostata, die Lunge und der Darm. Bei den Frauen sind es die Brust, der Darm und die Lunge. In Deutschland sind hingegen Lungen- und Bronchialkrebs mit 42.221 Fällen die insgesamt am häufigsten aufgetretene Krebsart mit Todesfolge. Die österreichische Sozialversicherung ersucht um den Besuch von Vorsorgeuntersuchungen, welche zahlreiche Früherkennungsprogramme beinhaltet.

Der diesjährige Weltkrebstag, welcher alljährlich am 4. Februar stattfindet, steht heuer unter dem Motto “Together it is possible!”. Durch die gemeinsamen, überparteilichen Anstrengungen von Regierungen, relevanten Organisationen sowie jedem Einzelnen sollen die frühzeitigen Sterbefälle weiter reduziert werden. Die häufigsten Krebslokalisationen bei Männern in Österreich sind die Prostata, die Lunge und der Darm. Bei den Frauen sind es die Brust, der Darm und die Lunge. In Deutschland sind hingegen Lungen- und Bronchialkrebs mit 42.221 Fällen die insgesamt am häufigsten aufgetretene Krebsart mit Todesfolge. Die österreichische Sozialversicherung ersucht um den Besuch von Vorsorgeuntersuchungen, welche zahlreiche Früherkennungsprogramme beinhaltet.