Mit ‘Kinder’ getaggte Artikel

Samstag, 23. Oktober 2010, von Elmar Leimgruber

In der EU27 lebten im Jahr 2008 20% der Frauen und 32% der Männer im Alter von 25 bis 34 Jahren noch mit mindestens einem ihrer Elternteile zusammen. Von diesen jungen Frauen und Männern, die noch zu Hause lebten, waren jedoch nur 13% noch in Ausbildung. Dies geht aus einem Bericht von Eurostat, dem Statistikamt der Europäischen Union (EU) hervor.

In der EU27 lebten im Jahr 2008 20% der Frauen und 32% der Männer im Alter von 25 bis 34 Jahren noch mit mindestens einem ihrer Elternteile zusammen. Von diesen jungen Frauen und Männern, die noch zu Hause lebten, waren jedoch nur 13% noch in Ausbildung. Dies geht aus einem Bericht von Eurostat, dem Statistikamt der Europäischen Union (EU) hervor.

Demnach war für die Altersgruppe der 18 bis 24-jährigen der Anteil derjenigen, die bei ihren Eltern leben, erwartungsgemäß viel höher und lag bei 71% für Frauen und 82% für Männer. In dieser Altersgruppe der jungen Frauen und Männer, die im Elternhaus leben, lag der Anteil derjenigen, die sich in der Ausbildung befinden, bei 55%. Von den jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 34 Jahren lebten 48% der Frauen und 36% der Männer in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft.

In Deutschland leben übrigens 70,8 von 100 Frauen und 83,5 von 100 Männern zwischen 18 und 24 Jahren noch bei den Eltern, zwischen 25 und 34 Jahren immer noch 9,2 % Frauen und 18,7 % Männer. In Österreich sind es 66,4 % Frauen und 75,6 % Männer unter 25 Jahren sowie 14,7% Frauen und 30,7 % Männer unter 34, die nach wie vor bei zumindest einem Elternteil wohnen. Und in Italien, wo das “Hotel Mama” ganz besonders bekannt ist, liegen die Prozentsätze bei 82,5 und 91,8 sowie 32,7 und 47,7 Prozent.

Sowohl für Männer als auch für Frauen wurden im Jahr 2008 die höchsten Anteile von jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 24 Jahren, die im Elternhaus leben, in Slowenien und Malta (je 93% für Frauen und 97% für Männer) sowie in der Slowakei (90% und 96%) verzeichnet und die niedrigsten Anteile in Dänemark (27% und 40%), Finnland (32% und 53%) und Schweden (37% und 47%).

Bei den 25 bis 34-jährigen Frauen hatte die Slowakei (42%) den größten Anteil derjenigen, die bei ihren Eltern leben, gefolgt von Slowenien (38%) und Griechenland (36%), während Dänemark (1%), Finnland und Schweden (je 2%) die niedrigsten Anteile aufwiesen. Für Männer derselben Altergruppe verzeichneten Bulgarien (61%), Slowenien (60%), Griechenland und die Slowakei (je 56%) die höchsten Anteile und Dänemark (3%), Schweden (4%) und Finnland (8%) die niedrigsten.

Der höchste Anteil von jungen Erwachsenen, die in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft leben, ist in in Finnland, Schweden, Rumänien und Frankreich gegeben. In allen Mitgliedsstaaten waren die Anteile von Frauen in der Altersgruppe der 18 bis 34-jährigen, die in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft leben, höher als die der Männer, da Frauen im Durchschnitt früher heiraten oder mit einem Partner zusammenziehen als Männer.

Die höchsten Anteile von Frauen und Männern im Alter von 18 bis 34 Jahren, die in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft lebten, wurden im Jahr 2008 in Finnland (63% für Frauen and 51% für Männer), Schweden (61% und 48%), Rumänien (57% und 42%) und Frankreich (55% und 45%) verzeichnet und die niedrigsten Anteile für Frauen in Irland (34%), Slowenien, Malta und der Slowakei (alle 37%) und für Männer in Griechenland (21%), Slowenien (22%) und Italien (25%).

Tags: Österreich, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Eltern, Erwachsene, EU, EU27, Europa, eurostat, Finnland, Frankreich, Frauen, Griechenland, Hotel Mama, Irland, Italien, Kinder, Malta, Manner, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Statistik

Abgelegt in Kulturia.com | Keine Kommentare »

Mittwoch, 20. Oktober 2010, von Elmar Leimgruber

- Ätherische und Duftöle

Foto: © Leimgruber

Manche Erkältungsmedikamente, vor allem jene mit ätherischen Ölen können für Kinder riskant sein, auch wenn sie frei erhältlich sind. Darauf weisst die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) hin. Eukalyptusöl und seine Zubereitungen sollten demnach nicht im Gesicht von Säuglingen und Kleinkindern verwendet werden. Pfefferminzöl darf bei ihnen nicht direkt im Mund- und Nasenbereich oder auf dem Brustkorb aufgetragen werden. Es besteht das Risiko eines Krampfs der Atemwege, im Extremfall kann es zu Atemnot kommen. Auch vermeintlich harmlose Erkältungsbäder sind für die Kleinsten nicht immer empfehlenswert.

Hustenden Kleinkindern helfen zum Beispiel Arzneimittel mit Extrakten aus den Heilpflanzen Thymian oder Efeu. Aber Kinder unter drei Jahren reagieren besonders empfindlich auf Kampfer, Eukalyptus-, Thymian und Pfefferminzöl. Unerwünschte Wirkungen sind außerdem Haut- oder Schleimhautreizungen sowie Erbrechen. Zeigt ein Kind akute Vergiftungssymptome, wie Atemnot, Krämpfe oder Bewusstseinsveränderungen, sollten Eltern unverzüglich einen Notarzt oder eine Giftnotrufzentrale kontaktieren. Als Erstmaßnahmen empfehlen Apotheker beim versehentlichen Verschlucken eines ätherischen Öls zur Verdünnung das Trinken von Tee, Wasser oder Saft.

Einige ätherische Öle können bei Kindern zu Vergiftungen führen. Verschiedene rezeptfreie Erkältungsmedikamente mit ätherischen Ölen sind deshalb für Kleinkinder nicht geeignet. Dies gilt auch für einige freiverkäufliche Arzneimittel wie Erkältungsbäder. “Immer wieder treten bei Kindern Vergiftungen auf. Eltern sollten sich deshalb vor jeder Selbstmedikation beim Apotheker informieren”, so Erika Fink, Präsidentin der Bundesapothekerkammer.

Eltern sollten prinzipiell nur Präparate anwenden, die speziell für die Anwendung bei Kindern gedacht sind. Auch verschiedene Duftöle, die über Duftlampen an die Raumluft abgegeben werden, können bei Kindern Nebenwirkungen auslösen. Oft werden Inhalte zudem versehentlich in den Mund getropft, weil sie mit Präparaten zum Einnehmen verwechselt werden. “Was Erwachsenen gut tut, kann Kindern gefährlich werden. Eltern sollten deshalb immer den Beipackzettel lesen oder vor der Anwendung eines Medikaments beim Apotheker nachfragen”, so Friedemann Schmidt, Vizepräsident der ABDA.

Auch der schmerzstillende Wirkstoff Paracetamol kann für Kinder gefährlich sein. Bei einer Überdosierung drohen Leberschäden. Paracetamol wird Kindern als Monopräparat gegen Schmerzen oder Fieber gegeben und ist in einigen so genannten “Grippemitteln” enthalten. Durch die Kombination verschiedener Arzneimittel oder Darreichungsformen, wie Tabletten, Zäpfchen oder Säften, kam es in der Vergangenheit immer wieder zu unbeabsichtigten Überdosierungen. Bekommt das Kind mehrere Arzneimittel, sollten Eltern darauf achten, dass das Kind nicht versehentlich zu viel Paracetamol einnimmt. Die Gesamtdosis sollte auf das Alter und das Gewicht abgestimmt werden. In der Regel werden 10 bis 15 Milligramm Paracetamol pro Kilogramm Körpergewicht des Kindes als Einzelgabe, pro Tag höchstens 60 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht gegeben. Ist die mehrfache Gabe eines Schmerzmittels nötig, sollten zwischen den Einnahmen mindestens sechs Stunden liegen, so die deutsche Bundesapothekenkammer, die über ihre Apotheken gern berät.

Tags: ABDA, Apotheke, Apotheker, Arzeimittel, Atemnot, Ätherische Öle, Überdosierung, Beipackzettel, Bewusstseinveränderungen, Brustkorb, Bundesapothekenkammer, Deutschland, Duftöle, Efeu, Erbrechen, Erika Fink, Erkältung, Erkältungsbäder, Erkältungsmedikamente, Erwachsene, Eukalyptus, Fieber, Friedemann Schmidt, Gesundheit, Giftnotrufzentrale, Grippe-Mittel, haut- und Schleimhautreizungen, Kampfer, Kinder, Kleinkinder, Krämpfe, Leberschäden, Medikament, Medikamente, Medizin, Monopräparat, Mund, Mund- und Nasenbereich, Nebenwirkungen, Notarzt, Paracetamol, Pfefferminz, Präparate, Säfte, Säuglinge, Schmerzen, Selbstmedikation, Symptome, Tabletten, Thymian, Vergiftung, Zäpfchen

Abgelegt in Redakteur.cc | Keine Kommentare »

Montag, 11. Oktober 2010, von Elmar Leimgruber

Deutschlands Kinder zwischen drei und dreizehn Jahren sitzen täglich vor der Glotze. Dies geht aus einer Media Control Sonderstudie hervor. In Gesamt-Deutschland liegt die durchschnittliche Sehdauer bei den Kleinen demnach bei 91 Minuten täglich. Das entspricht rund 88 Minuten im Westen und 105 Minuten im Osten. Sämtliche Durchschnittszahlen wurden für den Zeitraum 01. Januar bis 19. September 2010 erhoben.

71 Minuten lang sitzen Kinder in Berlin täglich vor dem Fernseher. Das ist die im Bundesländervergleich niedrigste Sehdauer innerhalb der Altersgruppe. Neben den Hauptstadt-Kids schalten auch die kleinen Fernsehzuschauer in Rheinland-Pfalz (77 Minuten), Hamburg und Bayern (jeweils 80 Minuten) insgesamt seltener ein.

Hohe Werte gibt es dagegen in Thüringen: Hier investieren die Kleinen 144 Minuten täglich in den TV-Konsum. Sie verbringen damit mehr als doppelt so lange vor der Mattscheibe wie die 3- bis 13-jährigen Berliner. Durchschnittlich 100 oder mehr Minuten beschäftigen sich auch die Kinder in Brandenburg (123), Sachsen-Anhalt (111), Schleswig-Holstein (103), Sachsen (102) und Bremen (100) mit Fernsehen.

Und hier finden Sie Sachbücher zum Thema Fersehen und Kinder.

Tags: Bayern, Berlin, Bremen, Deutschland, Fernsehen, Hamburg, Kinder, Media Control, Osten, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Studie, Thüringen, TV, TV-Gewohnheiten, TV-Konsum, Westen

Abgelegt in Kulturia.com | Keine Kommentare »

Dienstag, 5. Oktober 2010, von Elmar Leimgruber

Millionen Lehrer und Erzieher begehen zusammen mit Kindern, Jugendlichen und Eltern aus aller Welt am 5. Oktober den Weltlehrertag. Darauf weist Education International (EI) hin. Der Weltlehrertag steht heuer unter dem Motto “Wiederaufschwung beginnt mit Lehrerinnen und Lehrern”. Dem Lieblingslehrer kann eine E-Grusskarte oder eine Twitter-Nachricht über den Tag #wtd2010 zugesandt werden.

Millionen Lehrer und Erzieher begehen zusammen mit Kindern, Jugendlichen und Eltern aus aller Welt am 5. Oktober den Weltlehrertag. Darauf weist Education International (EI) hin. Der Weltlehrertag steht heuer unter dem Motto “Wiederaufschwung beginnt mit Lehrerinnen und Lehrern”. Dem Lieblingslehrer kann eine E-Grusskarte oder eine Twitter-Nachricht über den Tag #wtd2010 zugesandt werden.

Die Rolle der Lehrer war bei der globalen Wirtschaftskrise, die im letzten Jahr zahlreiche Entwicklungsländer an den Rand des Ruins brachte, bei humanitären Katastrophen wie dem Erdbeben in Haiti und den Überschwemmungen in Pakistan ein entscheidender Faktor für die soziale, wirtschaftliche und intellektuelle Wiederherstellung von Gesellschaftssystemen, in denen wir schliesslich alle leben.

Die EI, eine weltweite Vereinigung von 30 Millionen Mitarbeitern im Erziehungswesen, hat zusammen mit der ILO, UNDP, UNESCO und UNICEF eine offizielle Erklärung unterzeichnet und wird am 5. Oktober an einem offiziellen Ereignis in Paris teilnehmen, zu dem sich Lehrer aus Haiti, Lesotho, Mali, Laos, Frankreich und Israel treffen, um auf die Rolle der Lehrer beim Wiederaufbau ihrer Gesellschaft hinzuweisen. Das Jahresposter steht auf der Website http://www.5oct.org zum Download bereit.

Der General Secretary der EI, Fred von Leeuwen, meint: “Als Lehrer gehört man einer sehr schätzenswerten Berufsgruppe an. Wo Gesellschaften unter Druck geraten, stehen die Lehrer sofort an vorderster Front, um bei der Krisenbewältigung zu helfen. Leider werden Lehrer in vielen Ländern unzureichend bezahlt, unfair behandelt und schikaniert, manchmal befinden sie sich sogar in Lebensgefahr.”

“Trotz dieser Probleme leisten Lehrer unermüdlich ihren Beitrag für die Gesellschaft und verbessern die Lebenschancen von Millionen Lernender.” Die UNESCO betont: ‘Ohne die Tätigkeit der Lehrer, die Bildungsreformen erst ihre Gestalt verleiht, ist es unwahrscheinlich, dass Prozesse der Krisenbewältigung ihre Ziele erreichen.’

“Der Weltlehrer-Tag, der in eine Zeit fällt, in der sich die Welt einer nie da gewesenen Knappheit von Lehrern ausgesetzt sieht und mehr als 10 Millionen Lehrer angestellt und ausgebildet werden müssen, damit international vereinbarte Ziele über die Qualität der Ausbildung jedes Kindes erreicht werden können, ist nur eine kleine Geste des Respekts gegenüber Millionen wahrhafter Helden in unserer globalen Gesellschaft.”

Seit der Einführung des Weltlehrer-Tages im Jahre 1994 haben Mitglieder der EI Aktivitäten von Lehrern organisiert. Die Regierung Ugandas hat den 5. Oktober zum gesetzlichen Feiertag erklärt.

Tags: Aufschwung, Bildung, Bildungsreformen, E-Grusskarte, Education International (EI), Erzieher, Erziehung, Fred von Leeuwen, ILO, Jugendliche, Kinder, Kultur, Lehrer, Lehrerin, Twitter, UNDP, UNESCO, UNICEF, Unterricht, Weltlehrertag, Weltlehrertag 2010, Wirtschaftskrise

Abgelegt in Kulturia.com | Keine Kommentare »

Montag, 20. September 2010, von Elmar Leimgruber

- Kinderarbeit in Peru

Foto: UNICEF Alejandro Balaguer

Vor 56 Jahren beschloss die Vollversammlung der Vereinten Nationen (UNO) die Einführung des Weltkindertages mit dem Ziel, die Rechte der Kinder zu stärken und die Freundschaft unter Kindern und Jugendlichen zu fördern. Anlässlich des diesjährigen Weltkindertags unter dem Motto “Respekt für Kinder” am 20. September und des Starts des Millenniumsgipfels der Vereinten Nationen in New York am selben Tag fordert das Kinderhilfswerk der UNO, UNICEF, mehr Einsatz der Regierungen für die Rechte der Kinder.

Zum Auftakt des Millenniumsgipfels der Vereinten Nationen ruft UNICEF die Regierungen dazu auf, ihre Versprechen zu halten und den Kampf gegen Armut und Unterentwicklung zu verstärken. Insbesondere müssen mehr Investitionen in die Grundbildung von Kindern gemacht werden. Weltweit gehen über 100 Millionen Kinder nicht einmal in eine Grundschule.

- Kinder in Nicaragua

Foto: UNICEF Alejandro Balaguer

Nach einer aktuellen Studie von UNICEF sind zwar in den vergangenen Jahrzehnten Fortschritte bei der Armutsbekämpfung, beim Kampf gegen die Kindersterblichkeit und bei den Einschulungsraten zu verzeichnen. Doch diese sind sehr ungleich verteilt und gerade die ärmsten Kinder sind vielfach davon ausgeschlossen. Die globale Finanzkrise, der Klimawandel, die wachsende Zahl von Naturkatastrophen sowie bewaffnete Konflikte verschärfen die Not der ärmsten Familien. Über eine Milliarde Menschen leben heute in extremer Armut – mehr als die Hälfte davon sind Kinder.

“Die ärmsten Kinder leiden am meisten unter Krankheiten, Hunger und Ausbeutung. Sie müssen im Mittelpunkt aller Anstrengungen stehen, sonst scheitern die Millenniumsziele. Investitionen in die ärmsten Kinder sind nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit. Sie sind der wirksamste Beitrag für nachhaltige Entwicklung und Sicherheit”, erklärt Jürgen Heraeus, Vorsitzender von UNICEF Deutschland.

Am Weltkindertag, 20.9.2010 beginnt in New York der Millenniumsgipfel der Vereinten Nationen. Zehn Jahre nach ihrer Verabschiedung ziehen die Regierungen Bilanz über die Umsetzung ihres Versprechens, die folgenden acht messbaren Ziele zur Überwindung von Armut und Unterentwicklung bis zum Jahr 2015 zu verwirklichen:

Millenniumsziel 1: Halbierung von Hunger und Armut: Die Zahl untergewichtiger Kinder unter fünf Jahre ist zwar gegenüber 1990 zurückgegangen. Doch noch immer leidet im globalen Durchschnitt jedes vierte Kind unter fünf Jahren an Untergewicht – mit großen regionalen Unterschieden. Nur die Hälfte der Länder ist auf dem Weg, das Millenniumsziel bis 2015 zu erreichen.

Millenniumsziel 2: Grundbildung für alle: Die Einschulungsraten sind in den Entwicklungsländern seit 1990 gestiegen. Fortschritte gab es vor allem dort, wo Schulgebühren abgeschafft wurden. Doch noch immer gehen über 100 Millionen Kinder nicht zur Schule – die meisten davon in Südasien und im südlichen Afrika.

Millenniumsziel 3: Geschlechter gleichstellen: In zwei Drittel der Länder sind die Einschulungsraten von Mädchen und Jungen inzwischen in etwa gleich. Doch vor allem im Nahen Osten, Südasien und im südlichen Afrika sind insbesondere Mädchen aus armen Familien beim Schulbesuch weiter benachteiligt. Ohne Bildung und Aufklärung können sie sich schlechter gegen sexuelle und wirtschaftliche Ausbeutung schützen.

- Überlebensmittel Trinkwasser

Foto: UNICEF Shehzad Noorani

Millenniumsziel 4: Kindersterblichkeit um zwei Drittel senken: 1990 starben in den Entwicklungsländern im Durchschnitt etwa 90 von 1.000 Kindern vor ihrem fünften Geburtstag. Heute ist die Rate auf 60 pro Tausend gesunken – immer noch zu wenig, um das Millenniumsziel zu erreichen. Die meisten Kinder sterben an vermeidbaren oder behandelbaren Krankheiten. Erfolge gibt es bei der Bekämpfung der Masern, einer der Haupttodesursachen von Kleinkindern.

Millenniumsziel 5: Reduzierung der Müttersterblichkeit um drei Viertel: Die medizinische Versorgung Schwangerer wurde verbessert. Aber insbesondere in ländlichen Gebieten der Entwicklungsländer gibt es kaum ausrechende medizinische Hilfe für werdende Mütter. Die Folge: Jedes Jahr sterben über 358.000 Frauen an den Folgen von Schwangerschaft und Geburt.

Millenniumsziel 6: Krankheiten wie AIDS und Malaria bekämpfen: Die Aids-Aufklärung bei jungen Menschen wurde verbessert, aber das Wissen und die Bereitschaft Kondome zu benutzen variieren stark. In allen Regionen haben mehr HIV-positive Kinder Zugang zu Aids-Medikamenten – trotzdem gibt es immer noch für zwei Drittel der betroffenen Kinder keine Behandlung. Die Anstrengungen zur Eindämmung von Malaria zeigen zwar Wirkung. Aber die Tropenkrankheit ist immer noch eine der häufigsten Todesursachen bei Kindern.

Millenniumsziel 7: Zugang zu sauberem Trinkwasser und Sanitäranlagen: Weltweit stieg der Anteil der Menschen, die Zugang zu sauberem Wasser haben, von 77 Prozent (1990) auf 87 Prozent. Doch bis heute haben nach wie vor über 880 Millionen Menschen kein sauberes Trinkwasser. Rund 1,1 Milliarden müssen ihre Notdurft im Freien verrichten.

Millenniumsziel 8: Entwicklungshilfe ausbauen: Die weltweiten Entwicklungshilfeleistungen sind in den vergangenen zwei Jahren gestiegen. Doch lediglich Dänemark, Schweden, Norwegen, die Niederlande und Luxemburg erreichen das Ziel, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungshilfe aufzuwenden. Deutschland liegt bei 0,4 Prozent. Im Durchschnitt geben die Industrieländer 0,31 Prozent. Ohne verstärkte Unterstützung durch die Industrieländer wird ein Großteil der Kinder in Entwicklungsländern weiterhin in Armut leben.

Tags: AIDS, AIDS-Aufklärung, AIDS-Medikamente, Armut, Armutsbekämpfung, Aufklärung, Ausbeutung, Bildung, Entwicklung, Entwicklungshilfe, Entwicklungsländer, Familie, Finanzkrise, Geburt, Gerechtigkeit, Grundausbildung, Grundschule, HIV-positiv, Hunger, Industrieländer, Jürgen Heraeus, Jugendliche, Kinder, Kinderrechte, Kindersterblichkeit, Klimawandel, Kondome, Krankheiten, Malaria, Masern, Müttersterblichkeit, medizinische Hilfe, medizinische Versorgung, Milleniumserklärung, Milleniumsziele, Mutter, Naturkatastrophen, Not, Respekt für Kinder, Sanitäranlagen, Schule, Schulgebühren, Schwangere, Schwangerschaft, Sicherheit, Soziales, Studie, Todesursache, Trinkwasser, Tropenkrankheit, UNICEF, UNO, Unterentwicklung, Untergewicht, Vereinte Nationen, Weltkindertag, Wissen

Abgelegt in Kulturia.com | Keine Kommentare »

Sonntag, 19. September 2010, von Elmar Leimgruber

- Foto: unesco-kinder.de

Vom 20. – 22. September 2010 findet das UNO-Weltarmutstreffen 2010 statt. Staats- und Regierungschefs der Vereinten Nationen treffen sich auf dem Gipfeltreffen in New York, um über neue Pläne zur Verwirklichung der Millenniumsziele zu beratschlagen. Die deutsche Stiftung UNESCO appelliert an die Verantwortlichen, intensiv an der Umsetzung zu arbeiten und die vertraglichen Zusagen umzusetzen. “Globale Stärkung der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Situation kann nur durch gemeinsame Anstrengungen vollbracht werden. Wir müssen uns bewusst machen, dass die Not in den Entwicklungsländern ein globales Problem ist und sich die Auswirkungen auf die Industrieländer ausdehnen”, so Thomas Goesmann, Geschäftsführer der deutschen Stiftung UNESCO.

Die Verwirklichung der festgeschriebenen Ziele in der Millenniumserklärung wird angesichts der aktuellen Lage immer unwahrscheinlicher. UN-Generalsekretär Ban-Ki Moon hält erneut alle Staaten dazu an, Entwicklungen zu fördern und dabei Nachhaltigkeit zu etablieren. Auf dem Gipfeltreffen werden neue Maßnahmenbündel und Konzepte diskutiert und reflektierend auf die bisherigen Entwicklungen geschaut. Im September 2000 wurde die Millenniumserklärung verabschiedet. 189 Mitgliedsstaaten haben die Erklärung unterschrieben und sich dazu verpflichtet, bis 2015 Armutsbekämpfung, Friedenserhaltung und Umweltschutz zu den wichtigsten Zielsetzungen ihres Landes zu machen. Fünf Jahre vor Ablauf der Frist stellt sich die Frage: Sind die Ziele überhaupt noch erreichbar?

Eines ist längst klar: ohne finanzielle Unterstützung der Industrieländer werden die vorgegebenen Ziele in den Entwicklungsländern bis 2015 nicht vollbracht werden können. Bis heute haben nur wenige entwickelte Länder ihre Zusagen eingehalten und Versprechungen geltend gemacht. Für die Bekämpfung der Armut ist vor allem dies unabdingbar, betont die UNESCO. Der aktuelle Bericht der Millenniumsziele zeigt jedoch die globale Situation in einem zwiespältigen Licht. Die weltweite Wirtschaft- und Finanzkrise und die Erhöhung der Lebensmittelpreise haben in vielen Regionen zu einem Rückschritt der Zielsetzungen geführt. “Afrika südlich der Sahara und Südasien hängen auch 10 Jahre nach Verabschiedung der Millenniumserklärung in ihren Entwicklungen hinterher und es ist fraglich, ob eine Zielumsetzung in der verbleibenden Zeit möglich ist”, äußert sich Thomas Goesmann bedenklich.

Zum 19. Mal findet in diesem Jahr übrigens die internationale UNESCO Charity-Gala für Kinder in Not statt: Am Samstag, dem 30. Oktober 2010, werden sich in Düsseldorf 1.400 Gäste aus Wirtschaft, Kultur, Politik, Sport, Film und Medien für eine gerechtere Welt einsetzen. Die Stiftung UNESCO – Bildung für Kinder in Not hat nach eigenen Angaben bereits 379 Projekte in 97 Ländern durchgeführt und dabei Kindern und Jugendlichen weltweit Wege für eine bessere Zukunft geebnet.

Tags: Afrika, Armut, Armutsbekämpfung, Ban-Ki Moon, Bildung, Entwicklungsländer, Finanzkrise, Friedenserhaltung, Industrienationen, Jugendliche, Kinder, Kinder in Not, Kultur, Lebensmittelpreise, Milleniumserklärung, Milleniumsziele, Nachhaltigkeit, New York, Politik, Sahara, Südasien, Soziales, Thomas Goesmann, Umweltschutz, UNESCO, UNESCO Charity-Gala, UNESCO Stiftung, UNO, Vereinte Nationen, Waltarmutstreffen, Weltarmutskonferenz, Wirtschaft, Wirtschaftskrise

Abgelegt in Kulturia.com | Keine Kommentare »

Dienstag, 14. September 2010, von Elmar Leimgruber

- So frühstücken die Südtiroler

Grafik: ASTAT

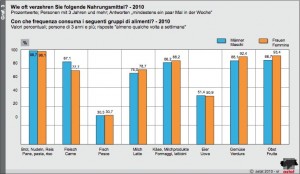

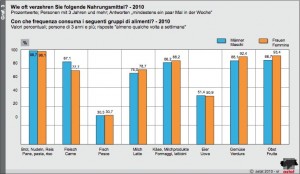

Über 72% der Südtiroler und Südtirolerinnen beginnen den Tag mit einem ausgiebigen Frühstück. Dies geht aus der Mehrzweckerhebung der Haushalte 2010 hervor, welche vom Südtiroler Landesinstitut für Statistik, Astat für das das italienische Statistikamt Istat durchgeführt wird. Das Mittagessen ist demnach für drei Viertel der Bevölkerung die Hauptmahlzeit und wird sowohl in den Städten als auch in den Dörfern vorwiegend zu Hause eingenommen. Die Ernährung der Südtiroler Bevölkerung besteht hauptsächlich aus kohlenhydratreichen Speisen wie Brot, Nudeln und Reis. 75,3% der Bevölkerung essen davon mindestens einmal am Tag.

Die Ergebnisse im Detail:

Der Grossteil der frühstückenden Südtirolerinnen und Südtiroler (siehe Grafik) trinkt vor allem Tee, Kaffee oder Milch und isst auch etwas. 14,1% trinken etwas, aber essen nichts, während 6,1% frühstücken, indem sie Jogurt, Getreide oder Fruchtsäfte zu sich nehmen oder nur Kekse, Zwieback, Brot und Ähnliches essen, aber ohne etwas zu trinken.

74,8% der Bevölkerung in Südtirol im Alter von 3 Jahren und mehr (2003 waren es noch 84,0%) messen dem Mittagessen eine hohe Bedeutung bei, während 16,8% (2003: 9,9%) das Abendessen als Hauptmahlzeit des Tages betrachten. Letzteres trifft vor allem auf Studierende (25,5%) und erwerbstätige Personen (20,8%) zu. Für 79,4% der deutschsprachigen (2003 waren es noch 90,3%), aber lediglich 66,2% der italienischsprachigen Bevölkerung (2003: 70,3%) stellt das Mittagessen die Hauptmahlzeit dar, während das Abendessen bei 12,7% der deutschsprachigen (2003: 5,3%) und bei 24,4% der italienischsprachigen Südtiroler (2003: 19,9%) als Hauptmahlzeit gilt.

- Das essen die Südtiroler am liebsten

Grafik: ASTAT

Die Ernährung der Südtiroler Bevölkerung besteht vorwiegend aus kohlenhydratreichen Speisen wie Brot, Nudeln und Reis (siehe Grafik). 75,3% essen davon mindestens einmal am Tag. Weißes Fleisch wird von 53,0% und rotes von 44,7% mindestens ein paar Mal in der Woche gegessen. Hoch ist auch die Anzahl derer, die Wurstwaren konsumieren: 14,3% mindestens einmal am Tag und 49,5% ein paar Mal in der Woche. Käse und Milchprodukte werden von 86,9% der Bevölkerung mindestens ein paar Mal in der Woche konsumiert. Eier werden von 51,2% mindestens ein paar Mal und von 42,8% weniger als einmal in der Woche gegessen.

Auf Schweinefleisch verzichten 20,4% der Südtiroler gänzlich, 48,6% essen es weniger als einmal pro Woche. 15,0% der Südtiroler schließen außerdem Milch und 12,8% Fisch von ihrem Speiseplan aus. Salzgebäck wie Kartoffelchips, Popcorn, Gesalzenes und Oliven werden nur von 15,2% der Südtiroler zumindest ein paar Mal in der Woche gegessen. Ungefähr 85% essen nie davon bzw. weniger als einmal wöchentlich; mit steigendem Alter nimmt der Konsum ab. Auch Hülsenfrüchte (getrocknet oder in Dosen) werden relativ selten gegessen: 21,3% essen sie mindestens ein paar Mal in der Woche.

Gemüse wird von mehr als der Hälfte mindestens einmal am Tag konsumiert, wobei rohes oder gekochtes Blattgemüse bevorzugt wird. Zwei von drei Südtirolern (65,1%) essen täglich Obst, einer von vieren (23,5%) sogar öfter als einmal am Tag. Kartoffeln werden von über drei Vierteln der Befragten mindestens ein paar Mal in der Woche verzehrt. Nur 22,9% essen sie nie oder weniger als einmal in der Woche.

Süßspeisen wie Torten, Brioches, Eis usw. hingegen gönnt sich etwa die Hälfte der Südtiroler mindestens ein paar Mal in der Woche. Auch hier nimmt der Verzehr mit zunehmendem Alter ab. Die größten Konsumenten sind Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren.

64,0% der Südtiroler achten auf eine salzarme Ernährung: 40,8% haben schon immer darauf geachtet, 23,2% haben mit der Zeit die Menge reduziert. Es sind mehr Frauen, welche beim Verzehr von gesalzenen Speisen vorsichtig sind und auch mit steigendem Alter scheinen die Südtiroler und Südtirolerinnen gesundheitsbewusster zu leben.

An der ASTAT-Erhebung 2010 haben 584 Haushalte teilgenommen, das entspricht 1.426 Haushaltsmitgliedern mit Wohnort in insgesamt 23 Südtiroler Gemeinden.

Tags: Abendessen, ASTAT, Bevölkerung, Blattgemüse, Brioches, Brot, Eis, Ernährung, Ernährungsgewohnheiten, Essen, Essensgewohnheiten, Fisch, Fleisch, Frauen, Frühstück, Fruchtsäfte, Gemüse, gesundheitsbewusst, Getreide, Hauptmahlzeit, Hülsenfrüchte, ISTAT, Jogurt, Jugendliche, Kaffee, Kartoffelchips, Kartoffeln, Käse, Kekse, Kinder, Konsum, Konsumenten, Kultur, Manner, Mehrzweckerhebung, Milch, Milchprodukte, Mittagessen, Nahrung, Nahrungsmittel, Nudeln, Obst, Oliven, Popcorn, Reis, salzarme Ernährung, Salzgebäck, Süßspeisen, Südtirol, Schweinefleisch, Speisen, Studierende, Tee, Torten, Wurstwaren, Zweiback

Abgelegt in Kulturia.com | 3 Kommentare »

Sonntag, 29. August 2010, von Elmar Leimgruber

Unbezahlte Arbeit muss anerkannt und honoriert werden. Und diese hat ein Geschlecht und das ist weiblich. Zu diesem Resume kamen Experten eines Arbeitskreises beim diesjährigen Forum Alpbach. Unbezahlte Haus- und Familienarbeit, Kindererziehung sowie Alten- und Krankenpflege werden zum Großteil von Frauen geleistet. Die durch Haus- und Familienarbeit erworben Qualifikationen werden jedoch auf dem Arbeitsmarkt kaum berücksichtigt. Frauen tragen somit die Hauptverantwortung für Familienarbeit und erhalten dafür nicht die entsprechende Anerkennung, kritisierten die Teinehmer. Die Ausführungen aller Diskutantinnen und Diskutanten beinhalten zudem die Forderung nach verstärktem Engagement aller gesellschaftlichen Gruppierungen im Bereich unbezahlter Tätigkeiten.

Unser Arbeitsbegriff hinkt, ist sich die Mehrheit des Podiums im Arbeitskreis 3 der Alpbacher Reformgespräche sicher. Unbezahlte Haus- und Familienarbeit, Kindererziehung sowie Alten- und Krankenpflege werden auch in Österreich zum Großteil von Frauen verrichtet. Diese Familienarbeit war dann auch der Fokus der Diskussionsrunde. Der Leiter des Instituts für Familienforschung und EU-Parlamentarier Othmar Karas verweist auf einen zwölfprozentigen Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen im europäischen Durchschnitt: “Und wir in Österreich bilden mit 25 Prozent die rote Laterne!”, zeigt er sich empört.

Die Bundesvorsitzende von “Frau in der Wirtschaft”, Adelheid Fürntrath-Moretti, meinte zwar: “Das Weibchen schaut in der Natur nun mal auf die Brut. Das mag sich neuen Gegebenheiten anpassen, aber im Grunde genommen ist es so.” Sie wies aber zudem darauf hin, dass man hinsichtlich unbezahlter Arbeit zwischen dem Muss (Pflege, Haushalt, Familienarbeit) und dem freiwilligen sozialen Engagement unterscheiden müsse. Und: “Nicht immer alles, was man tut, lässt sich in Geld bewerten. “Das Ehrenamt ist ein wertvoller Bestandteil unserer Gesellschaft und durch die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungsgeld konnten wir ein positives Signal setzen, um den Frauen im Bereich der erforderlichen unbezahlten Arbeit entgegen zu kommen. Darüber hinaus fordert “Frau in der Wirtschaft” auch eine Absetzbarkeit von Ausgaben für Haushaltshilfen”.

Sabine Beckmann, Politikwissenschafterin an der Hochschule Bremen, wünscht sich mit dem Konzept der “inclusive citizenship” einen neuen Arbeitsbegriff. Wolfgang Mazal, Arbeits- und Sozialrechtler an der Universität Wien, kritisiert das frühere Frauenbild: “Die Nationalökonomie der fünfziger Jahre definiert eben primär Männerarbeit als Erwerbsarbeit, alles andere schien im BIP nie auf.” Die Vorsitzende der ARGE Österreichische Bauern, Anna Höllerer beklagt, dass Leistungen für Familie und Kinder monetär nicht bewertet sind.

Tags: Adelheid Fürntrath-Moretti, Alpbach, Alpbacher Reformgespräche, Alten- und Krankenpflege, Anna Höllerer, Arbeit, Arbeitsbegriff, ARGE Österreichische Bauern, Österreich, BIP, Ehrenamt, Erwerbsarbeit, Familie, Familienarbeit, Forum Alpbach, Frau in der Wirtschaft, Frauen, Frauenbild, freiwilliges soziales Engagement, Geld, Gesellschaft, Haus- und Familienarbeit, Haushalt, Haushaltshilfe, Hochscule bremen, inclusive citizenship, Kinder, Kinderbetreuungsgeld, Kindererziehung, Männerarbeit, Nationalökonomie, Otmar Karas, Pflege, Sabine Beckmann, Soziales, unebazahlte Arbeit, Universität Wien, Wolfgang Mazal

Abgelegt in Redakteur.cc | 1 Kommentar »

Mittwoch, 25. August 2010, von Elmar Leimgruber

- Link (aus Zelda) bei der Game City:

Alle Fotos dieses Beitrages: game-city.at

Vom 24. bis 26. September eröffnet die vierte Game City im Wiener Rathaus ihre Tore: Namhafte Spielehersteller wie Nintendo, Sony und Microsoft, zeigen die neuesten Computer- und Videospieletitel, die Besucher natürlich selbst ausgiebig testen können. Die Game City ist für alt und jung bei freiem Eintritt geöffnet. Im vergangenen Jahr zählte die Veranstaltung nach Angaben der Stadt Wien 53.000 Besucher.

Im Österreich Finale der World Cyber Games zeigen Profis wie Computerspiele als Sport aussehen. Führende Wissenschaftler aus aller Welt erörtern bei der Fachtagung F.R.O.G. die Verflechtung von Spiel mit Kultur und Gesellschaft.

- Mario und Luigi

Eltern finden in der wienXtra-Kinderzone hilfreiche Information und Beratung für die erzieherische Begleitung und den gelungenen Umgang mit Computerspielen, während Kinder in betreuten Spielstationen Orientierung zwischen virtueller und realer Welt finden.

Mit dem neu geschaffenen Mobile Games Bereich reagiert die Game City auf aktuelle Trends der Videospielbranche. Die im Vorjahr eingeführte “Lange Nacht der Spiele” gibt es auch in diesem Jahr wieder. So bleibt das Rathaus von Freitag auf Samstag auch in der Nacht offen und bietet allen an Computer- und Konsolenspielen Interessierten eine einzigartige Atmosphäre.

Die Game City auf einen Blick:

24.-26. September im Wiener Rathaus & Freigelände

Öffnungszeiten:

Freitag 15:00-24:00 (Lange Nacht der Spiele)

Samstag 10:00-19:00

Sonntag 10:00-19:00

Tags: Österreich, BEratung, Computerspiele, Eltern, Erziehung, Event, F.R.O.G., Game City, Game City 2010, Gesellschaft, Hotspot, Information, Jugendliche, Kinder, Konsolen, Konsolenspiele, Kultur, Lange Nacht der Spiele, Lange Nacht der Spiele 2010, Link, Luigi, Mario, Microsoft, Mobile Games, Nintendo, Orientierung, reale Welt, Sony, Spiele, Spiele testen, Spielstationen, Sport, Videospielbranche, Videospiele, virtuelle Welt, Wien, Wiener Rathaus, wienXtra, wienXtra-Kinderzone, World Cyber Games, Zelda

Abgelegt in Kulturia.com | 2 Kommentare »

Samstag, 21. August 2010, von Elmar Leimgruber

- Wiens Ärztechef Walter Dorner

Foto: Ärztekammer Wien – Bernhard Noll

Angesichts der aktuellen internationalen Debatte rund um adipöse (übergewichtige) Personen sei hier unter den vielen Stellungbeziehern eine entscheidene Stimme hervorgehoben, jene des Wiener Ärztekammerpräsidenten Walter Dorner: “Ich verwehre mich gegen Diskriminierung jeglicher Art und warne vor einer Hetzjagd von übergewichtigen Personen.” Dorner fordert, nach “konstruktiven und menschenwürdigen Vorschlägen zu suchen, die Betroffene mit Gewichtsproblemen beim Abnehmen unterstützen und sinnvoll begleiten”.

“Vorsorge statt Stigmatisierung, Bewusstsein statt Ignoranz, gesund statt krank – so lauten die Schlagworte, mit denen wir auf die Betroffenen zugehen sollten” Mit seinem Aufruf bezieht sich der Ärztechef auf die jüngsten Vorschläge der britischen Gesundheitsstaatssekretärin Anne Milton, Adipositas-Betroffene (Übergewichtige) in Krankenhäusern und von Ärzten mit “fett” anzusprechen. Dieser Vorschlag werde in Österreich “hundertprozentig keinen Zuspruch” finden, so Dorner.

Denn: Zwischen Arzt und Patient solle ein vertrauensvolles Verhältnis bestehen, das “den Patienten ermutigt, sich dem Arzt mit seinen medizinischen Problemen anzuvertrauen”. Würde der Patient jedoch mit Beleidigungen – wie von der britischen Staatssekretärin gefordert – konfrontiert, würde das einen “massiven Vertrauensbruch” darstellen.

Dorner verweist in diesem Zusammenhang noch einmal auf die bereits vielfach geäußerten Forderungen der Ärztekammer, mehr Turnstunden in den Unterricht aufzunehmen und für eine gesunde Jause in den Schulbuffets zu sorgen. “Die übergewichtigen Kinder von heute sind die chronisch kranken Erwachsenen von morgen – hier gilt es anzusetzen”, so der Ärztechef.

Tags: abnehmen, adipös, Adipositas, Anne Milton, Ärzte, Ärztechef, Ärztekammer, Österreich, Übergewicht, Übergewichtige, Beleidigungen, Betroffene, chronisch Kranke, gesunde Jause, Gesundheit, Gewicht, Gewichtsprobleme, Grossbritannien, Hetzjagd, Ignoranz, Kinder, Krankenhaus, Medizin, Patienten, Schulbuffet, Stigmatisierung, Turnstunden, Vertrauensbruch, Vorsorge, Walter Dorner, Wien

Abgelegt in Kulturia.com | 1 Kommentar »

In der EU27 lebten im Jahr 2008 20% der Frauen und 32% der Männer im Alter von 25 bis 34 Jahren noch mit mindestens einem ihrer Elternteile zusammen. Von diesen jungen Frauen und Männern, die noch zu Hause lebten, waren jedoch nur 13% noch in Ausbildung. Dies geht aus einem Bericht von Eurostat, dem Statistikamt der Europäischen Union (EU) hervor.

In der EU27 lebten im Jahr 2008 20% der Frauen und 32% der Männer im Alter von 25 bis 34 Jahren noch mit mindestens einem ihrer Elternteile zusammen. Von diesen jungen Frauen und Männern, die noch zu Hause lebten, waren jedoch nur 13% noch in Ausbildung. Dies geht aus einem Bericht von Eurostat, dem Statistikamt der Europäischen Union (EU) hervor.